반복되는 ‘주가조작’…못 막았나, 안 막았나

입력 2023.05.11 (07:00)

수정 2023.05.11 (07:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

SG증권발 폭락 사태로 '주가조작' 문제가 다시 불거지고 있습니다. 이른바 작전 세력들이 목표를 세우고 장기간 치밀하게 움직였다는 정황이 속속 드러나고 있기 때문인데요.

이번 사태와 관련해 일반 투자자들이 분노하는 지점은 크게 두 가지입니다.

먼저 길게는 3년에 걸친 시간 동안 문제가 된 종목들이 이례적으로 꾸준히 우상향하는 등 특이점이 있었는데도 왜 이상 거래를 탐지하지 못했냐는 겁니다.

또 그동안 수차례 주가조작 사건이 발생했을 때마다 처벌을 강화하는 제도를 만들겠다고 정부와 금융 당국이 이야기해왔지만 이번 사태를 계기로 돌아보니 여전히 크게 달라진게 없다는 점입니다.

■ '주가조작' 이번엔 뿌리 뽑겠다?

투자자들의 원성이 높아지고 있는 가운데 정부와 여당이 부랴부랴 대책을 내놨습니다.

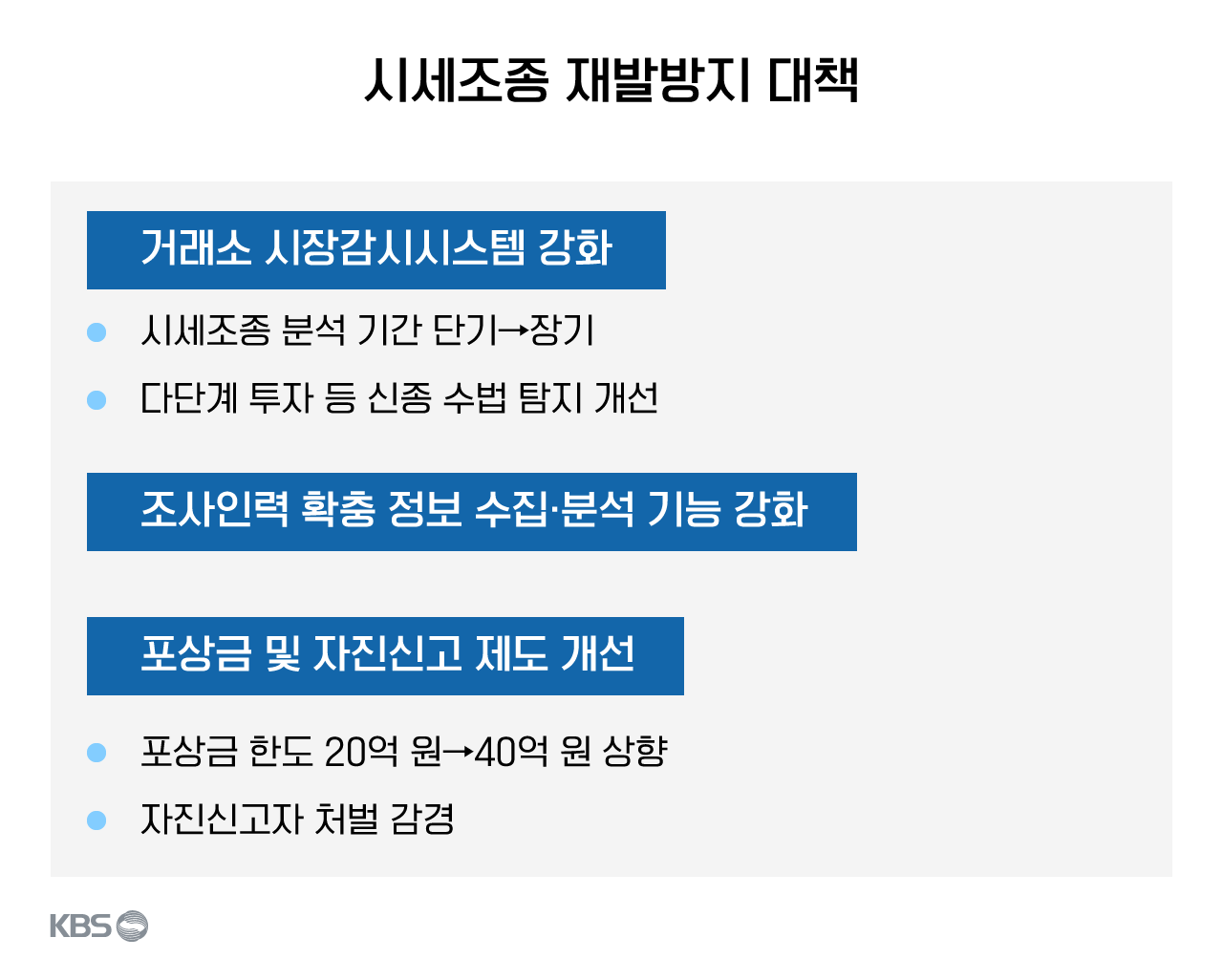

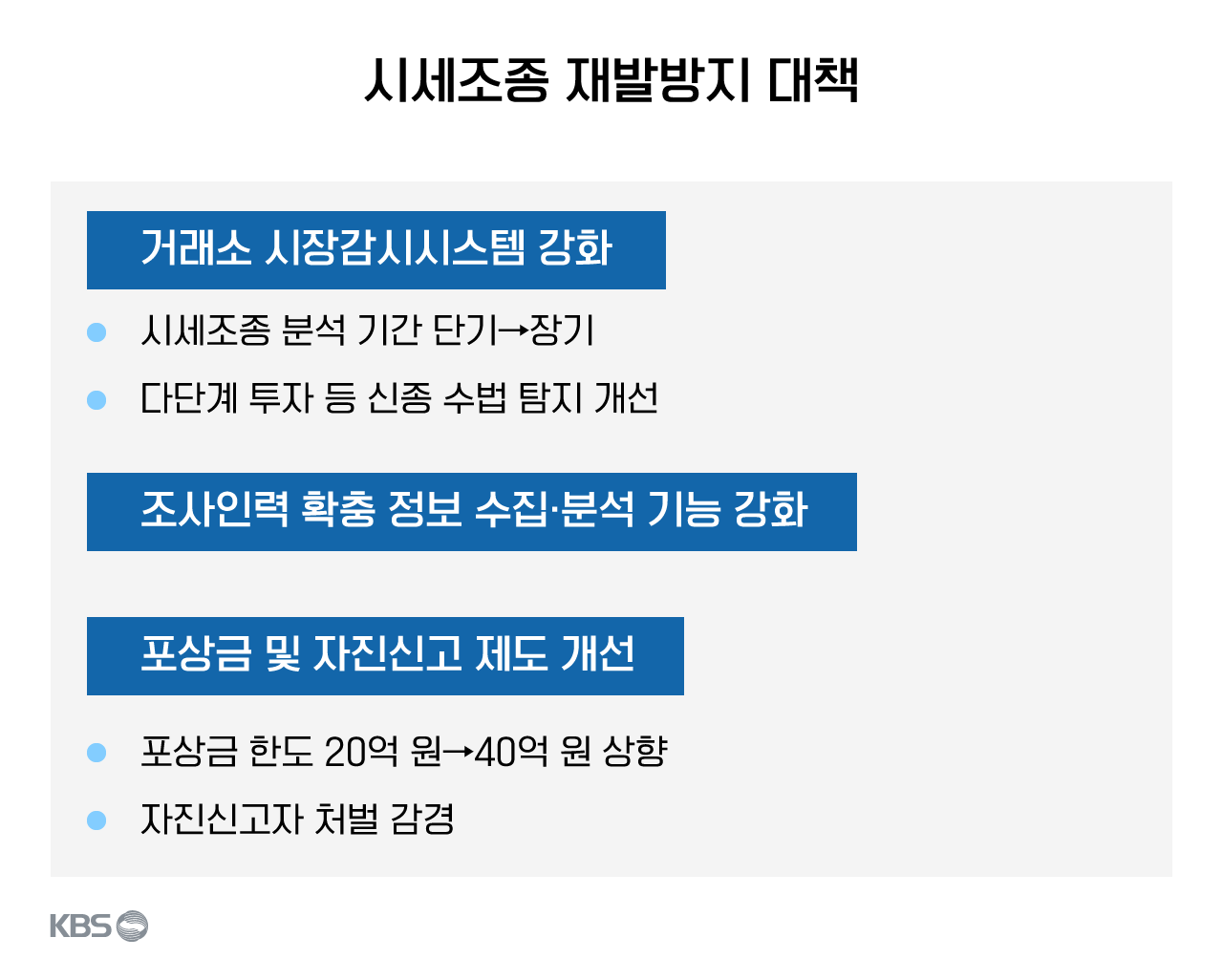

단기 분석에 초점이 맞춰져 있는 시장 감시 시스템을 정교화하는 한편 포상금 제도를 강화하고 자진 신고자에 대해서는 처벌을 감경하겠다는 내용입니다. 주가조작 사건이 은밀하게 이뤄지다 보니 내부 고발을 통해 제보를 유도하겠다는 취지입니다.

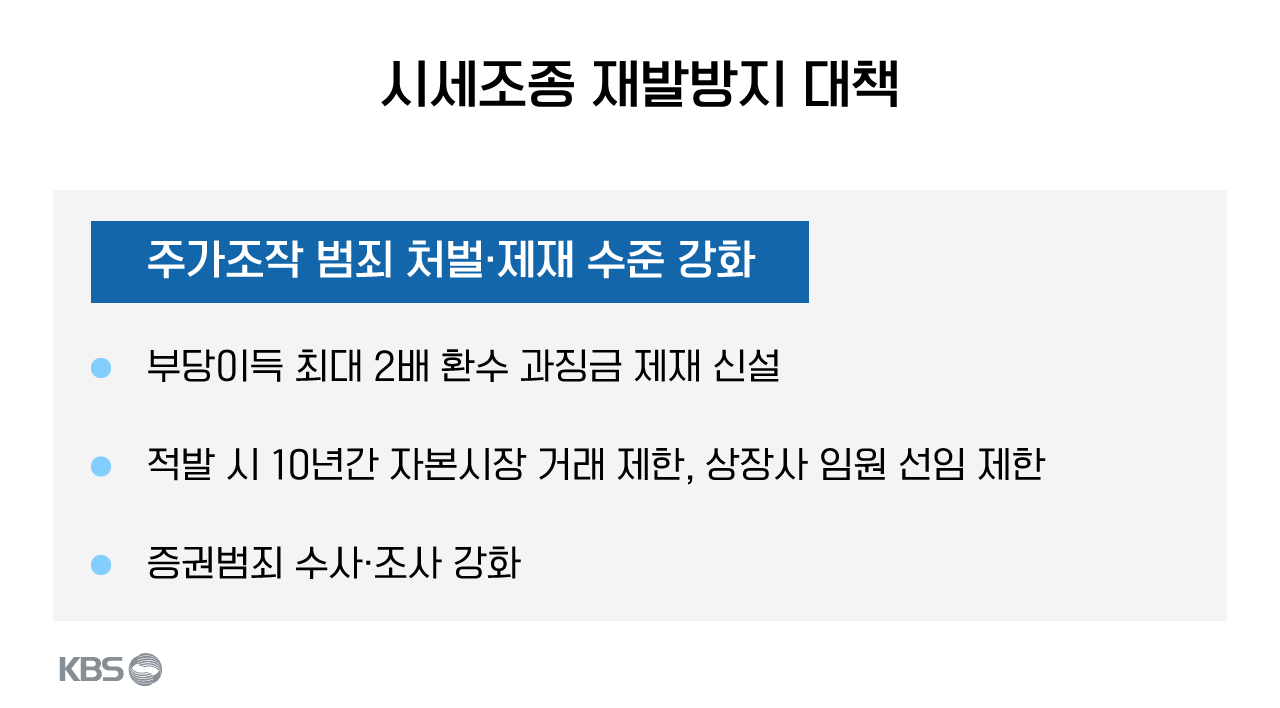

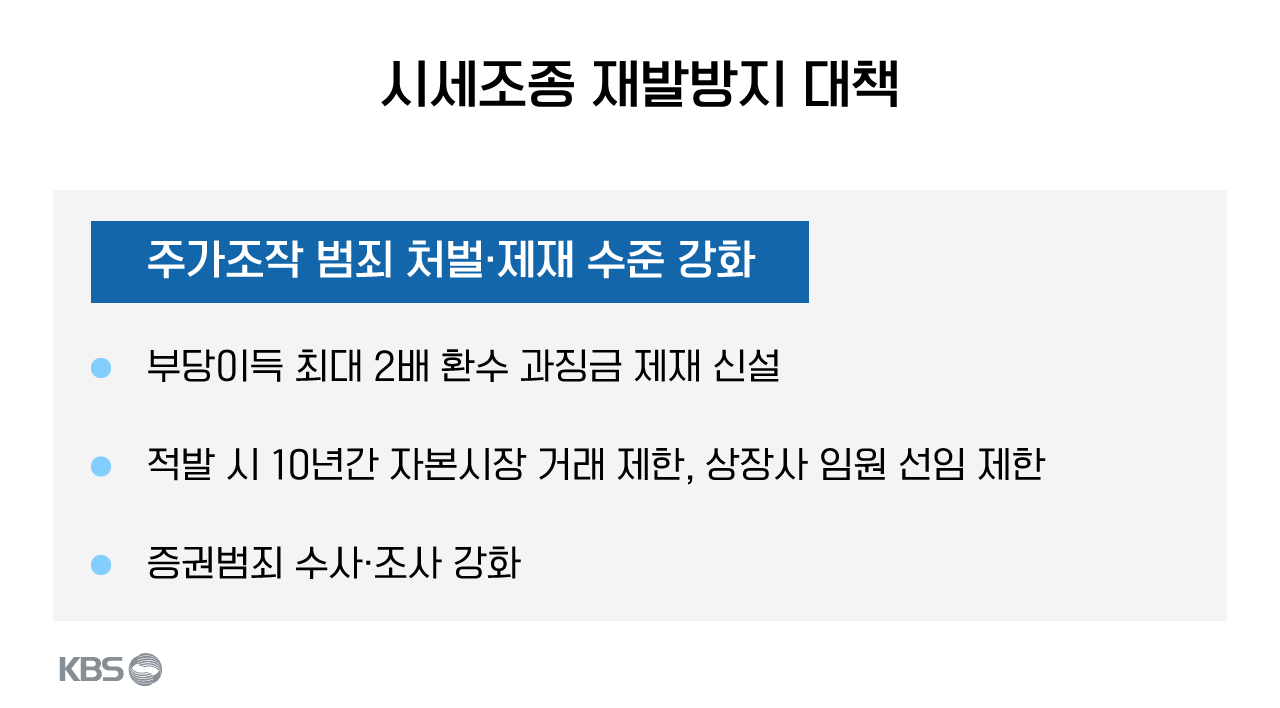

부당이득의 최대 2배를 환수하는 과징금 제재를 신설하고, 주가조작 적발 시에는 10년간 자본시장 거래와 상장사 임원 선임도 제한하겠다는 내용도 담았습니다.

그런데 이 내용들 전혀 새롭지가 않습니다. 가깝게 거슬러 올라가면 이미 지난해 9월 금융위원회가 시세조종 등 불공정거래를 막기 위해 '자본시장법 개정'을 추진하겠다'며 상당 부분 발표했던 내용입니다.

그보다 더 거슬러 올라가서 보면 주식시장에서 시장교란 행위로 문제가 발생할 때마다 당국이 처벌을 강화하겠다며 대책이라고 내놓았던 것들의 재탕, 삼탕 수준입니다.

국회 논의도 지지부진했습니다. 여야 모두 주가조작 사건이 불거질 때마다 범죄를 뿌리 뽑겠다며 앞다퉈 법안을 발의해 왔지만 정작 입법 결실을 본 건 많지 않습니다.

"주가조작 적발 시 최대 10년간 거래를 못 하도록 처벌을 강화하겠다"는 내용도 앞서 지난 9월 금융위원회의 발표에 담겼던 내용입니다. 하지만 관련 논의는 지금까지 이뤄지지 않았고, 이번 사태가 발생한 뒤 여당은 법안을 발의하겠다고 밝힌 상태입니다.

■ 주가조작의 끝은 해피엔딩? "남는 장사"

시세조종 등 불공정거래 행위 적발 시 처벌이 미미한 것도 계속해서 문제로 지적돼 왔지만 바뀐건 없었습니다.

부당이득 환수 기준 등을 마련하도록 하는 내용의 자본시장법개정안은 수년 째 국회를 공전하다가 지난달 상임위(정무위원회) 문턱을 가까스로 넘었습니다.

현행 자본시장법은 '주식 시세조종 등 불공정행위로 취득한 재산을 몰수한다'고 규정하면서도 이를 어떻게 산정할지 명시하고 있지 않습니다.

위반 행위로 얻은 이익을 명확히 산정하기 어렵다 보니 재판 과정에서 시세 변동에 주가조작 외의 요인도 작용했다는 피의자 측 주장이 받아들여 지는 경우도 많습니다. 몇 년 감옥에서 살다 나와도 잘 숨겨만 두면 부당이득 고스란히 챙길 수 있다는 점에서 '남는 장사'처럼 여겨져 온 겁니다.

처벌 수위도 약합니다. 불공정거래 사건의 평균 부당이득 금액은 46억여 원에 이르는데, 2016년부터 2020년까지 불공정거래 관련 고발·통보된 사건의 불기소율은 55.8%에 달했습니다.

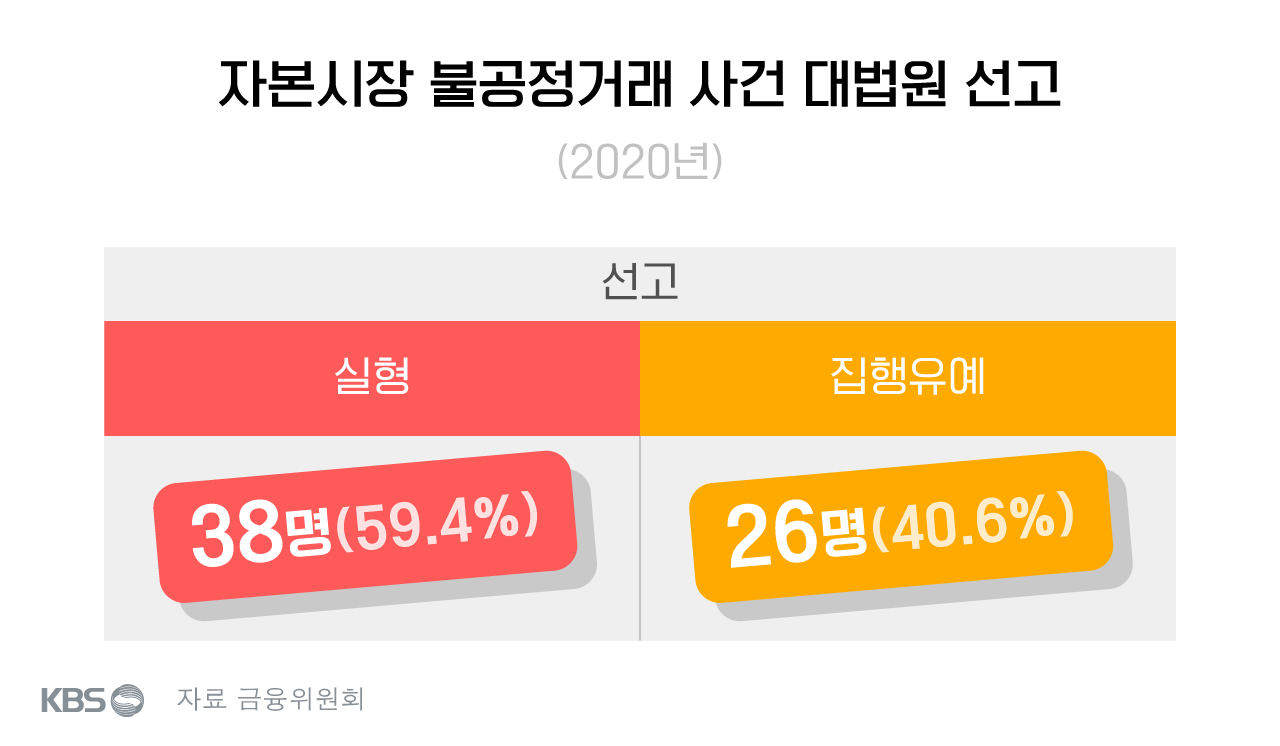

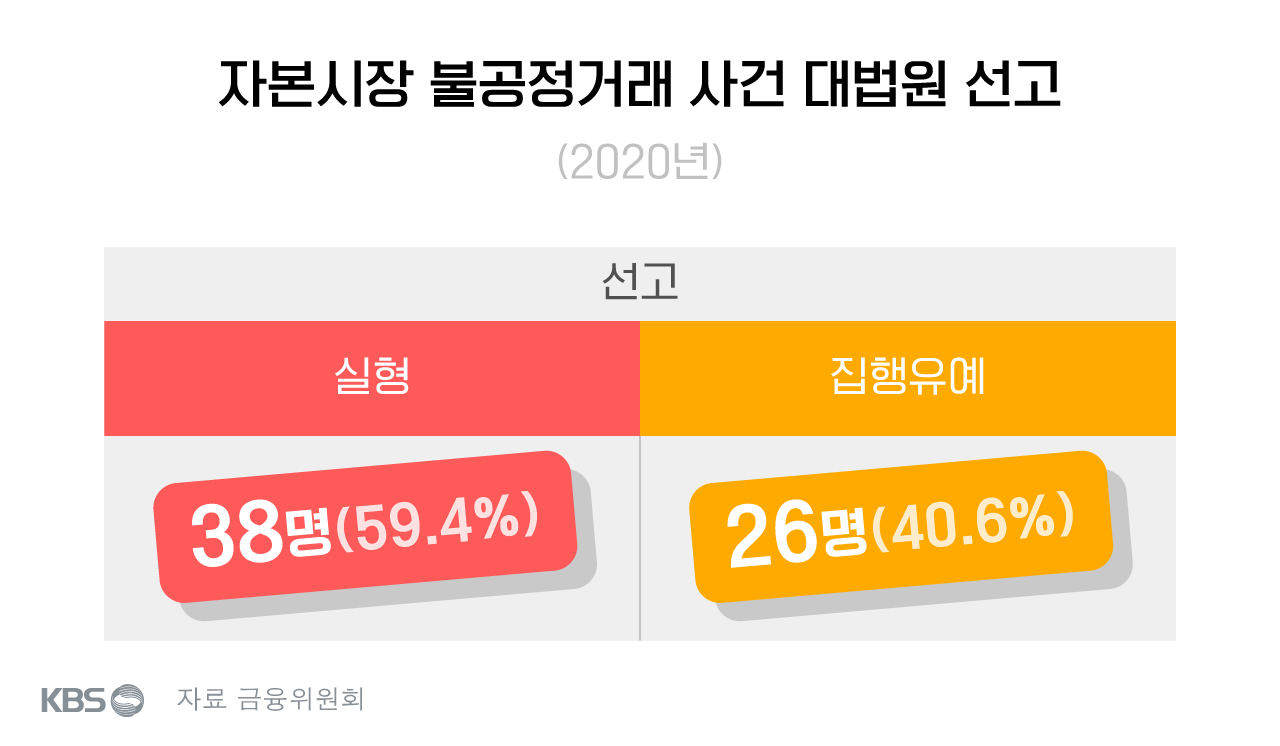

또 대법원 선고 통계를 보면 10명 가운데 4명은 법원에 가서 재판을 받더라도 집행유예로 풀려난 것으로 나타났습니다.

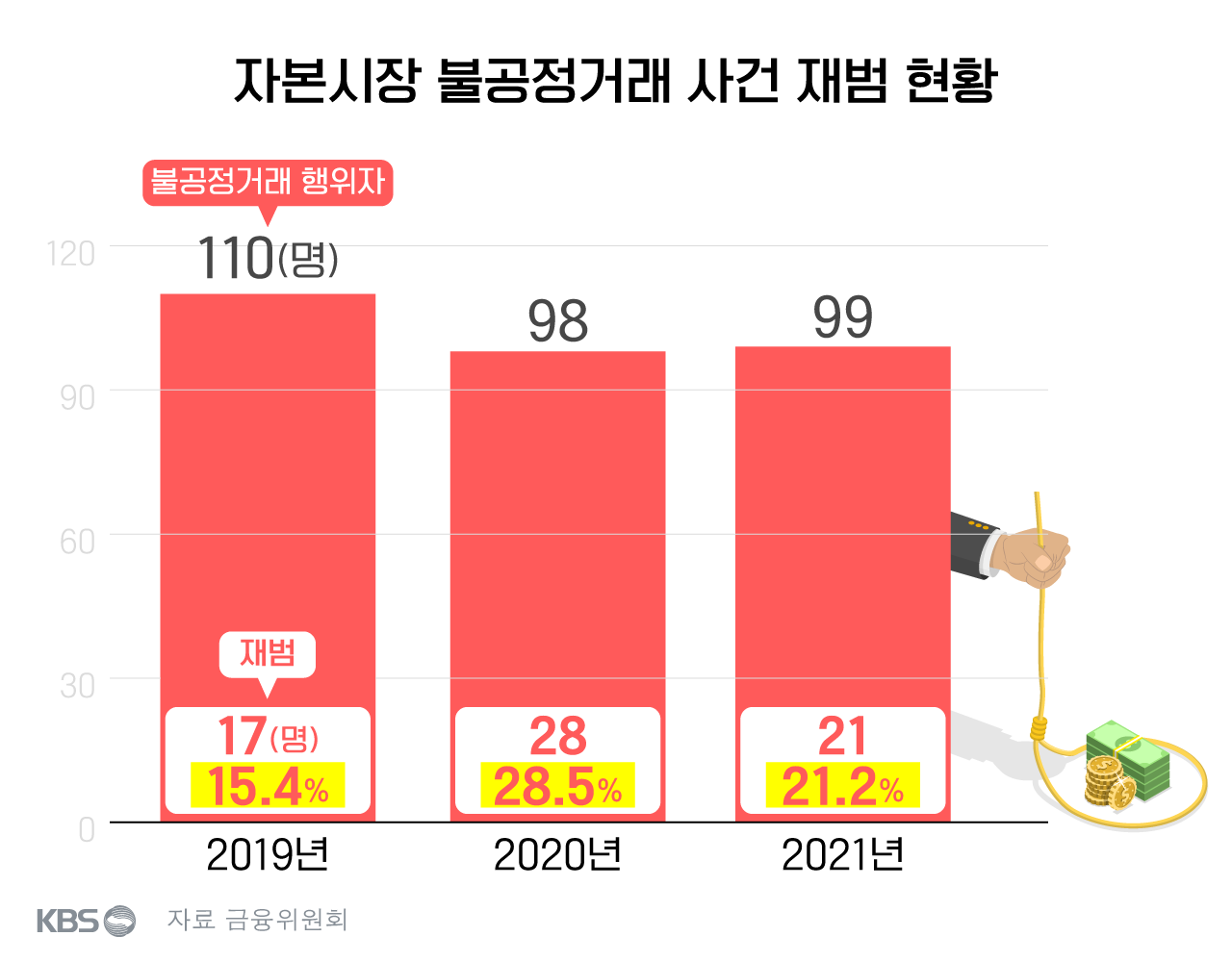

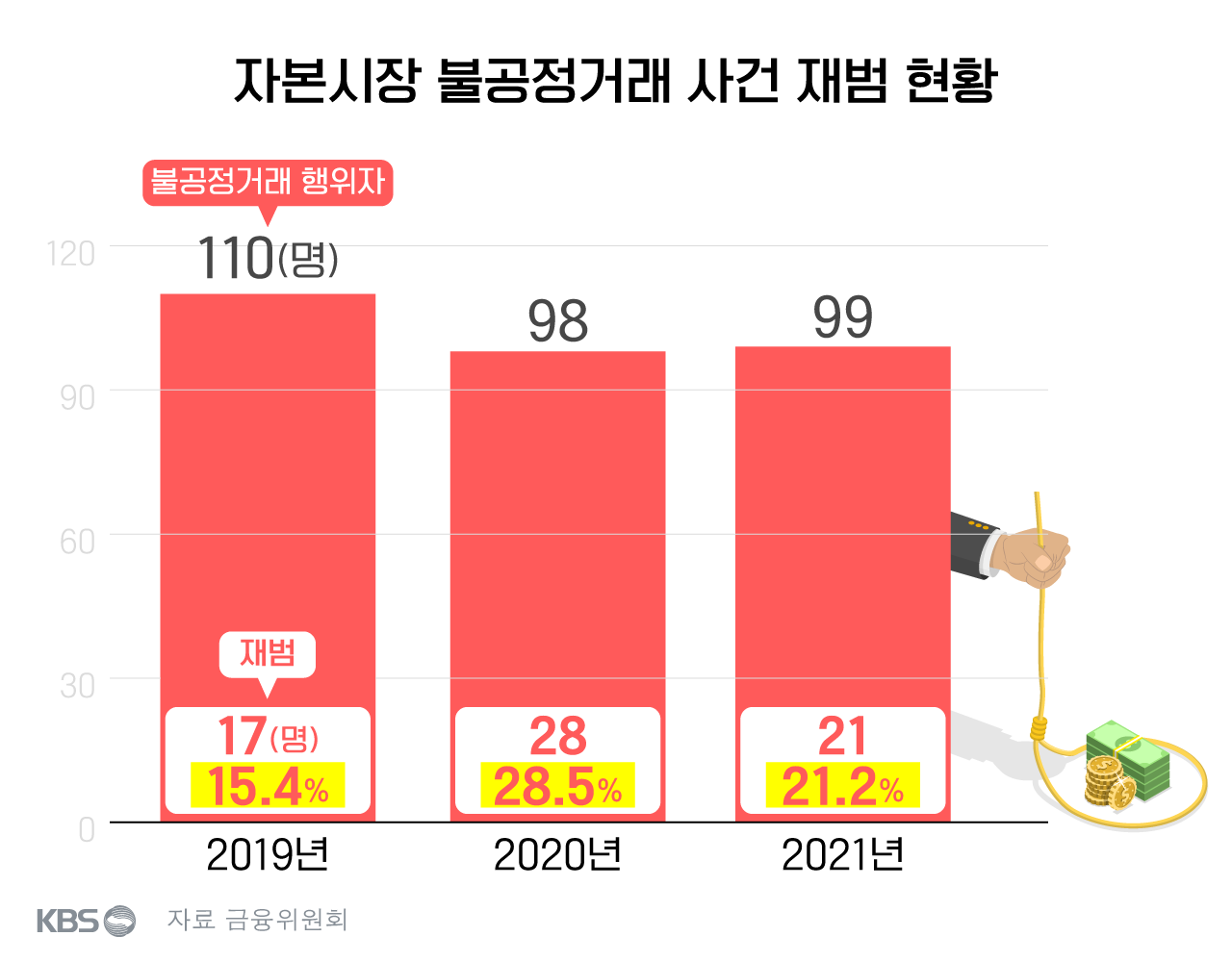

'솜방망이 처벌'에 그치다 보니 주가조작 등 불공정거래 사건의 재범 비율도 줄지 않고 있습니다. 10명 중 2명은 상습범입니다.

김갑래 자본시장연구원 선임연구위원은 "불공정거래 관련해 과징금 제도가 명확하지 않다 보니 범죄 이익에 대한 환수 자체가 이뤄지지 못했다"며 "범죄에 대한 이익은 굉장히 높고 처벌 가능성은 낮다 보니 범죄 유인이 높아졌다"고 지적했습니다.

전문가들은 입증 책임을 피의자들이 지도록 하는 방향으로 법을 만드는 것도 중요하다고 말합니다. 자본시장법은 부당이득액이 커질수록 형량도 올라가기 때문에 자칫 이를 입증해내지 못하면 무죄가 선고될 가능성이 큽니다.

현재 법사위에 올라가 있는 부당이득 환수에 관한 내용을 담은 '자본시장법 개정안'이 통과되면 앞으로 금융당국과 수사기관의 입증 책임은 상당히 완화될 것으로 보입니다.

■ 금융당국 '감시 실패·늑장 대응' 따져본다

국회 정무위원회는 오늘(11일) 김주현 금융위원장과 손병두 한국거래소 이사장 등 관계기관장들이 출석한 가운데 전체회의를 열어 이번 주가폭락 사태와 관련해 현안질의에 나섭니다.

금융당국의 감시 실패와 늑장 대응, 기관 사이의 공조 부족 등을 놓고 주식 투자자들 사이에서는 '직무유기'란 비판까지 나오고 있는 가운데 이번 사태에 대한 진상을 파악하는 자리가 될 것으로 보입니다.

자칫 '책임론' 공방 속에 제도를 개선할 기회를 또 놓쳐서는 안 된다는 우려가 나오고 있는데, 이번에는 국회도 공격수 역할만 할 게 아니라 입법을 통한 본연의 역할을 하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

(그래픽: 김서린)

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 반복되는 ‘주가조작’…못 막았나, 안 막았나

-

- 입력 2023-05-11 07:00:20

- 수정2023-05-11 07:19:44

SG증권발 폭락 사태로 '주가조작' 문제가 다시 불거지고 있습니다. 이른바 작전 세력들이 목표를 세우고 장기간 치밀하게 움직였다는 정황이 속속 드러나고 있기 때문인데요.

이번 사태와 관련해 일반 투자자들이 분노하는 지점은 크게 두 가지입니다.

먼저 길게는 3년에 걸친 시간 동안 문제가 된 종목들이 이례적으로 꾸준히 우상향하는 등 특이점이 있었는데도 왜 이상 거래를 탐지하지 못했냐는 겁니다.

또 그동안 수차례 주가조작 사건이 발생했을 때마다 처벌을 강화하는 제도를 만들겠다고 정부와 금융 당국이 이야기해왔지만 이번 사태를 계기로 돌아보니 여전히 크게 달라진게 없다는 점입니다.

■ '주가조작' 이번엔 뿌리 뽑겠다?

투자자들의 원성이 높아지고 있는 가운데 정부와 여당이 부랴부랴 대책을 내놨습니다.

단기 분석에 초점이 맞춰져 있는 시장 감시 시스템을 정교화하는 한편 포상금 제도를 강화하고 자진 신고자에 대해서는 처벌을 감경하겠다는 내용입니다. 주가조작 사건이 은밀하게 이뤄지다 보니 내부 고발을 통해 제보를 유도하겠다는 취지입니다.

부당이득의 최대 2배를 환수하는 과징금 제재를 신설하고, 주가조작 적발 시에는 10년간 자본시장 거래와 상장사 임원 선임도 제한하겠다는 내용도 담았습니다.

그런데 이 내용들 전혀 새롭지가 않습니다. 가깝게 거슬러 올라가면 이미 지난해 9월 금융위원회가 시세조종 등 불공정거래를 막기 위해 '자본시장법 개정'을 추진하겠다'며 상당 부분 발표했던 내용입니다.

그보다 더 거슬러 올라가서 보면 주식시장에서 시장교란 행위로 문제가 발생할 때마다 당국이 처벌을 강화하겠다며 대책이라고 내놓았던 것들의 재탕, 삼탕 수준입니다.

국회 논의도 지지부진했습니다. 여야 모두 주가조작 사건이 불거질 때마다 범죄를 뿌리 뽑겠다며 앞다퉈 법안을 발의해 왔지만 정작 입법 결실을 본 건 많지 않습니다.

"주가조작 적발 시 최대 10년간 거래를 못 하도록 처벌을 강화하겠다"는 내용도 앞서 지난 9월 금융위원회의 발표에 담겼던 내용입니다. 하지만 관련 논의는 지금까지 이뤄지지 않았고, 이번 사태가 발생한 뒤 여당은 법안을 발의하겠다고 밝힌 상태입니다.

■ 주가조작의 끝은 해피엔딩? "남는 장사"

시세조종 등 불공정거래 행위 적발 시 처벌이 미미한 것도 계속해서 문제로 지적돼 왔지만 바뀐건 없었습니다.

부당이득 환수 기준 등을 마련하도록 하는 내용의 자본시장법개정안은 수년 째 국회를 공전하다가 지난달 상임위(정무위원회) 문턱을 가까스로 넘었습니다.

현행 자본시장법은 '주식 시세조종 등 불공정행위로 취득한 재산을 몰수한다'고 규정하면서도 이를 어떻게 산정할지 명시하고 있지 않습니다.

위반 행위로 얻은 이익을 명확히 산정하기 어렵다 보니 재판 과정에서 시세 변동에 주가조작 외의 요인도 작용했다는 피의자 측 주장이 받아들여 지는 경우도 많습니다. 몇 년 감옥에서 살다 나와도 잘 숨겨만 두면 부당이득 고스란히 챙길 수 있다는 점에서 '남는 장사'처럼 여겨져 온 겁니다.

처벌 수위도 약합니다. 불공정거래 사건의 평균 부당이득 금액은 46억여 원에 이르는데, 2016년부터 2020년까지 불공정거래 관련 고발·통보된 사건의 불기소율은 55.8%에 달했습니다.

또 대법원 선고 통계를 보면 10명 가운데 4명은 법원에 가서 재판을 받더라도 집행유예로 풀려난 것으로 나타났습니다.

'솜방망이 처벌'에 그치다 보니 주가조작 등 불공정거래 사건의 재범 비율도 줄지 않고 있습니다. 10명 중 2명은 상습범입니다.

김갑래 자본시장연구원 선임연구위원은 "불공정거래 관련해 과징금 제도가 명확하지 않다 보니 범죄 이익에 대한 환수 자체가 이뤄지지 못했다"며 "범죄에 대한 이익은 굉장히 높고 처벌 가능성은 낮다 보니 범죄 유인이 높아졌다"고 지적했습니다.

전문가들은 입증 책임을 피의자들이 지도록 하는 방향으로 법을 만드는 것도 중요하다고 말합니다. 자본시장법은 부당이득액이 커질수록 형량도 올라가기 때문에 자칫 이를 입증해내지 못하면 무죄가 선고될 가능성이 큽니다.

현재 법사위에 올라가 있는 부당이득 환수에 관한 내용을 담은 '자본시장법 개정안'이 통과되면 앞으로 금융당국과 수사기관의 입증 책임은 상당히 완화될 것으로 보입니다.

■ 금융당국 '감시 실패·늑장 대응' 따져본다

국회 정무위원회는 오늘(11일) 김주현 금융위원장과 손병두 한국거래소 이사장 등 관계기관장들이 출석한 가운데 전체회의를 열어 이번 주가폭락 사태와 관련해 현안질의에 나섭니다.

금융당국의 감시 실패와 늑장 대응, 기관 사이의 공조 부족 등을 놓고 주식 투자자들 사이에서는 '직무유기'란 비판까지 나오고 있는 가운데 이번 사태에 대한 진상을 파악하는 자리가 될 것으로 보입니다.

자칫 '책임론' 공방 속에 제도를 개선할 기회를 또 놓쳐서는 안 된다는 우려가 나오고 있는데, 이번에는 국회도 공격수 역할만 할 게 아니라 입법을 통한 본연의 역할을 하는지 지켜볼 필요가 있습니다.

(그래픽: 김서린)

-

-

손서영 기자 bellesy@kbs.co.kr

손서영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

SG증권발 주가 폭락, 파장 어디까지

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.