사이트맵

처음 보는 우주

다누리로 보는 우주와 달

ⓒ NASA

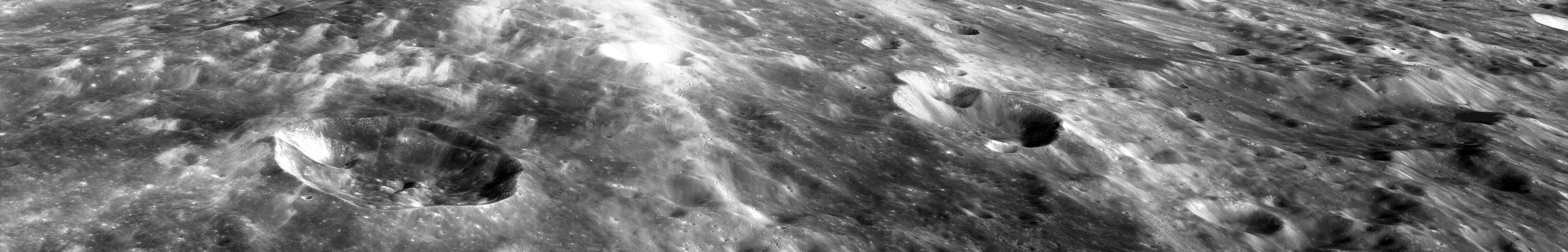

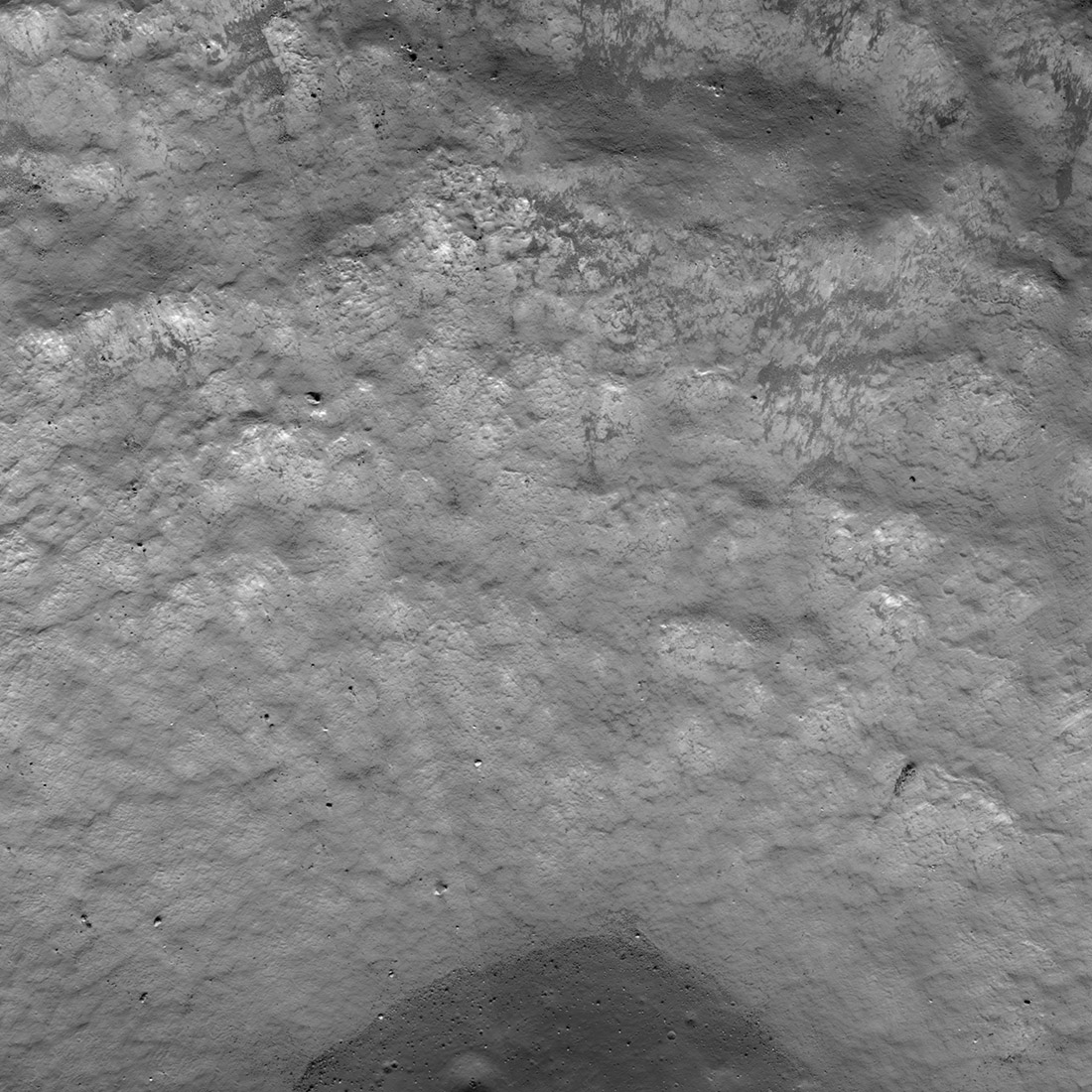

다누리의 고해상도 카메라가 우리나라 최초로 달 뒷면을 촬영했다. 다누리가 달 궤도를 1천 회 공전한 3월 24일 즈음에 촬영한 영상이다.

향후 달 지표의 구성 성분과 크레이터 안 봉우리의 형성 과정 등을 이해하는 데 중요한 자료로 활용할 수 있다.

<3월 22일 촬영한 치올콥스키 크레이터 지역. 러시아 루나 3호가 처음 발견해, 러시아의 로켓 과학자 콘스탄틴 치올콥스키의 이름을 따서 명명했다.>

-출처 한국항공우주연구원

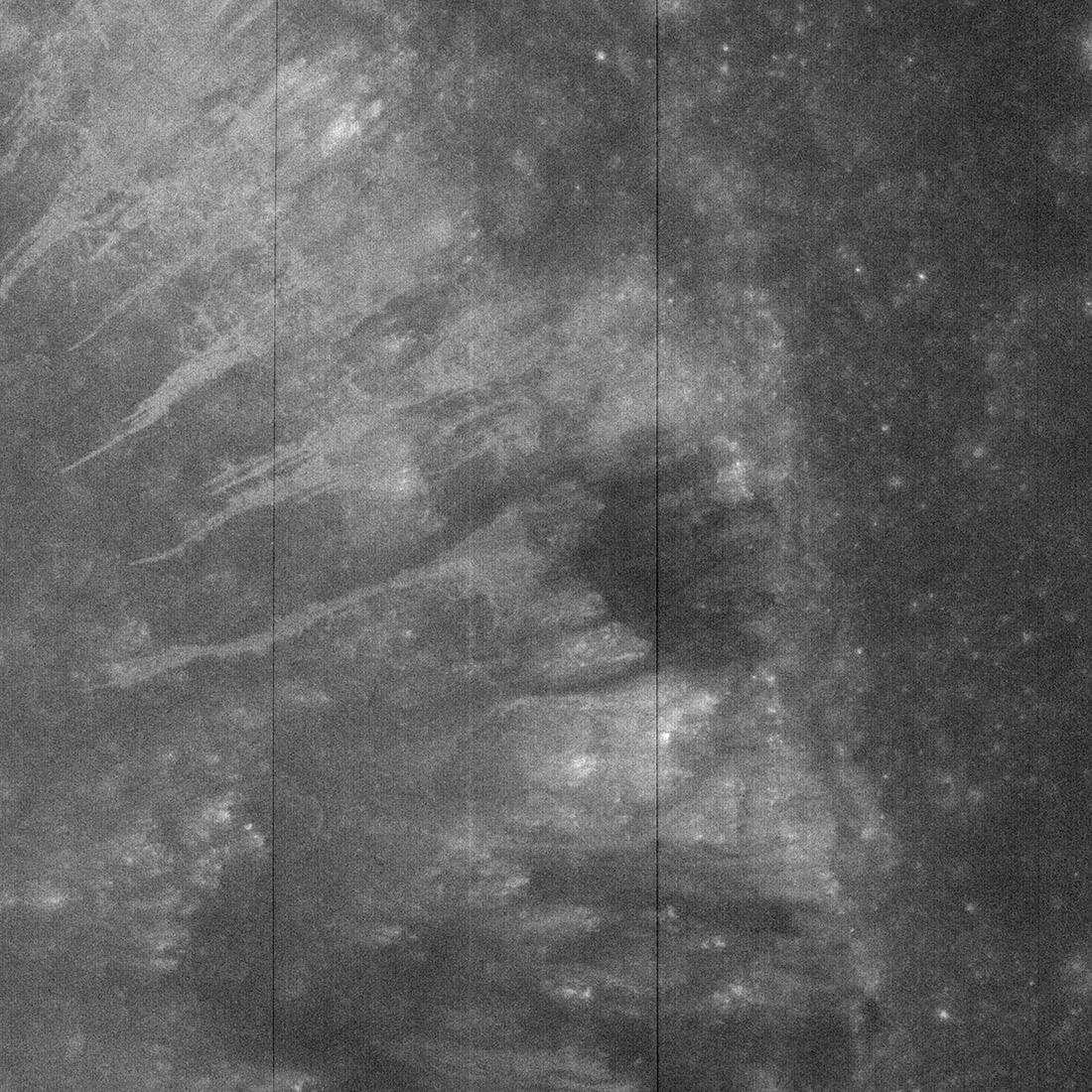

<3월 24일 촬영한 슈뢰딩거 계곡 지역. 길이 320km, 폭 8~10km의 사슬형 충돌구(Crater Chain)로, 여러 개로 쪼개진 작은 운석 무리가 줄지어 동시에 충돌하면서 생성된 지형이다.>

-출처 한국항공우주연구원

<3월 24일 촬영한 실라르드 엠 크레이터(우측). 직경 23km 크기의 크레이터로, 후속 충격에 테두리가 침식된 모습이다. >

-출처 한국항공우주연구원

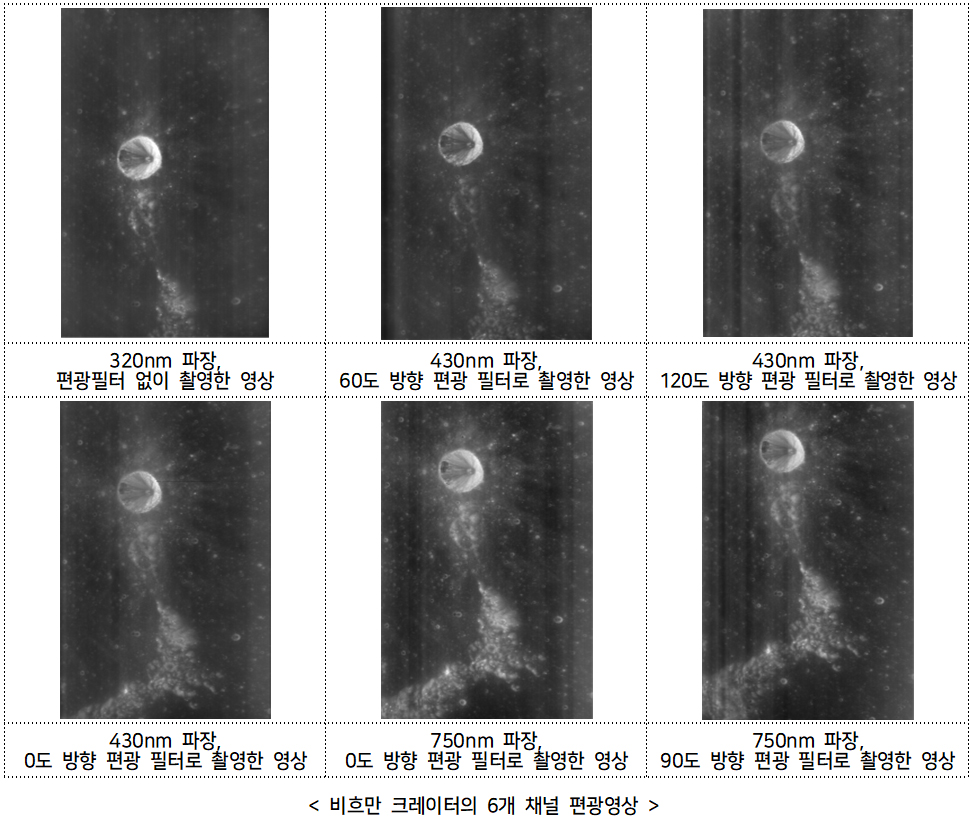

달 궤도에서 다누리의 과학 임무 탑재체가 정상 운영 중임을 보여주는 데이터도 함께 공개됐다. 광시야 편광카메라는 1월, 세계 최초로 달 궤도에서 편광 관측에 성공했다. 3개의 파장과 다양한 편광도를 시험 촬영하면서, 눈에 보이지 않는 크기의 표면 입자와 광물 성분의 변화를 확인했다. 달 앞면의 비흐만 크레이터는 광시야 편광카메라가 달 임무 궤도에서 정상 촬영한 최초의 지점이다.

-출처 한국천문연구원

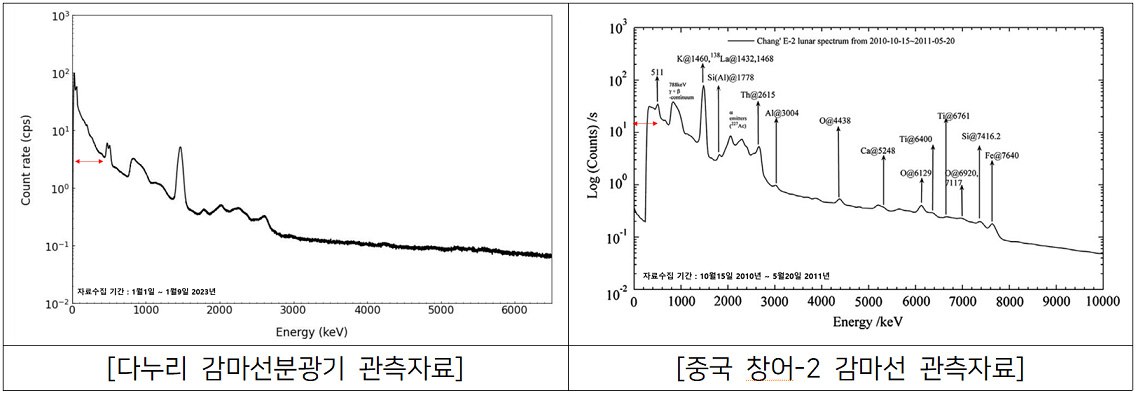

감마선 분광기는 1월 1일부터 9일까지 관측 자료를 공개했다. 감마선을 방출하는 특정 원소가 존재하는 지점에서 스펙트럼이 봉우리를 이루는 형태로 관측된다. 다누리의 감마선 분광기는 중국 창어-2의 감마선 관측 기기보다 더 낮은 에너지 준위의 감마선까지 검출한다. 감마선 분광기는 10초마다 달의 감마선 관측 자료를 수집하고 있다.

-출처 한국지질자원연구원

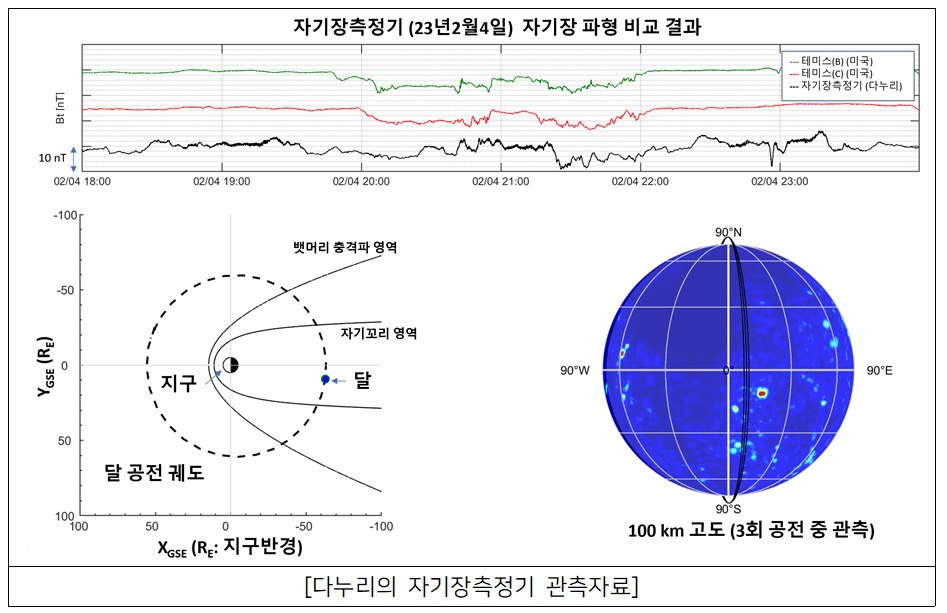

자기장 측정기는 달이 지구 자기장 영향권에 들어가는 시점에 변화하는 자기장 세기를 관측했다. 2월 4일 20시에서 22시 사이 파형 변화가 미국의 달 과학 위성 테미스와 유사한 점을 통해 정상 운영 중임을 확인할 수 있다. 자기장 측정기는 1초에 10번씩 자기장 관측 자료를 수집하고 있다.

-출처 경희대학교

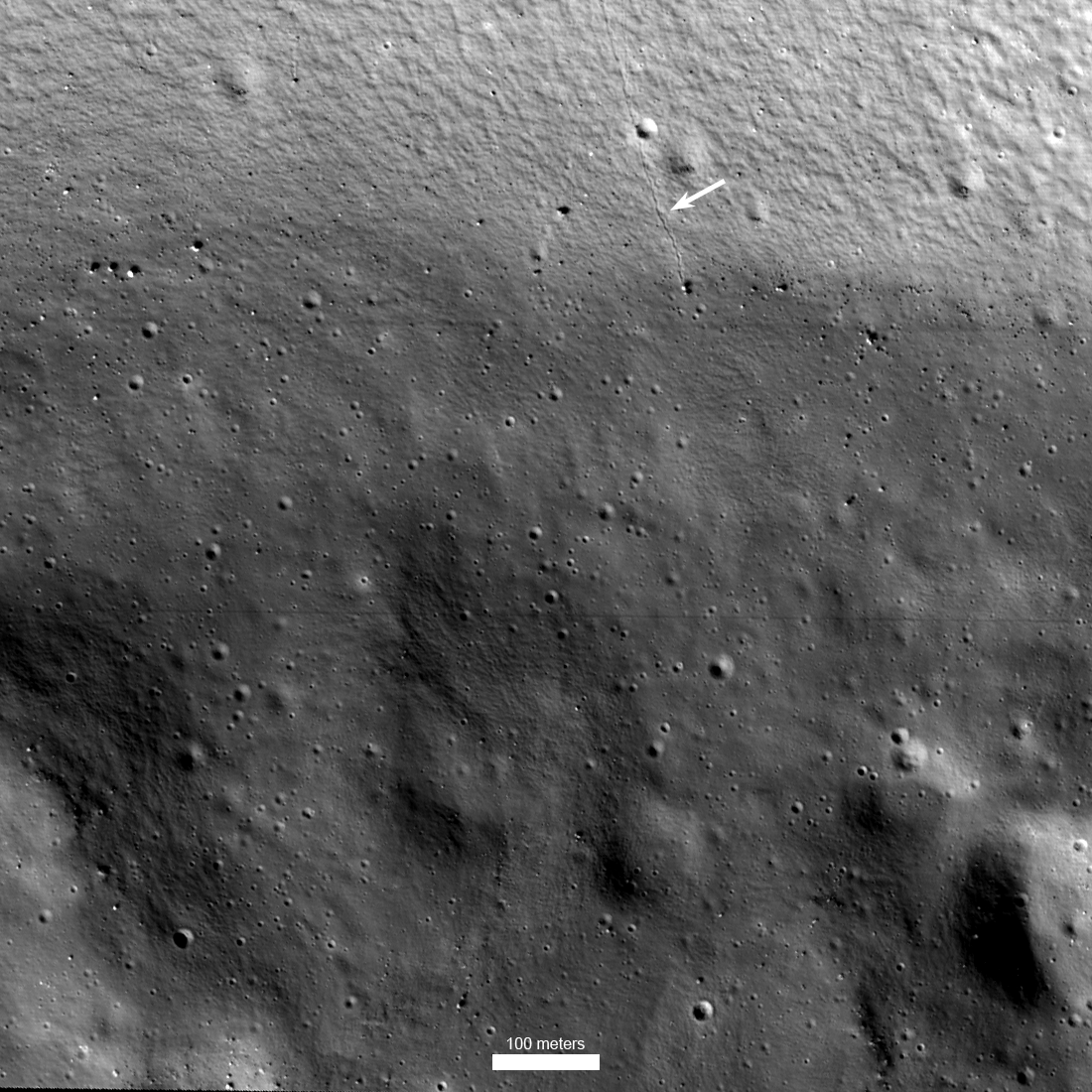

‘섀도우캠’은 1월 달 북극 영구음영지역을 촬영했다. 이번에 촬영한 곳은 '로즈데스트벤스키 분화구' 안에 있는 작은 분화구로 직경 12km 크기다.

<섀도우캠이 촬영한 달 북극 분화구 영구음영지역>

-출처 NASA/KARI/애리조나주립대

사진상 위에서 아래쪽으로 가파르게 경사진 모습으로, 분화구 벽을 타고 어두운 퇴적물이 미끄러져 내려온 흔적을 볼 수 있다. 사진 아래쪽으로는 비교적 평평한 바닥이 확인된다.

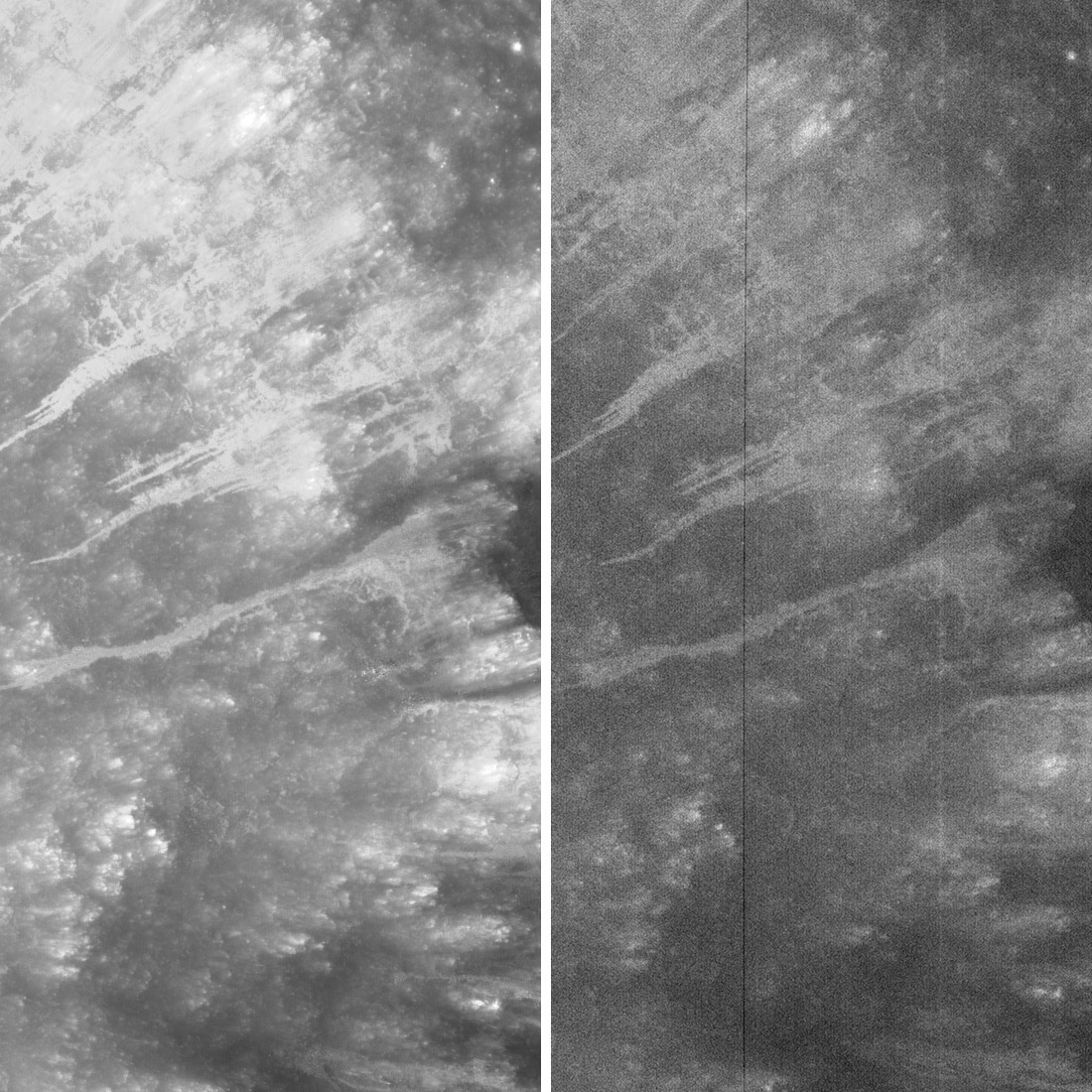

또, 섀도우캠은 달 앞쪽에 있는 '브루스 분화구' 내부도 촬영했다. 브루스 분화구는 달 서부에 있는 곳으로 영구음영지역은 아니지만, 섀도우캠의 민감도를 측정하기 위해 촬영했다.

<'섀도우캠'이 촬영한 브루스 분화구>

-출처 NASA/KARI/애리조나주립대

촬영된 사진을 보면 분화구 벽을 따라 오른쪽에서 왼쪽으로 토양이 미끄러져 내려온 흔적을 볼 수 있다.

<NAC(왼쪽) 사진과 섀도우캠 사진>

-출처 NASA/KARI/애리조나주립대

2009년 발사된 미 나사 달 궤도선 LRO에 탑재된 카메라 NAC가 촬영한 브루스 분화구 사진과 이번 섀도우캠 촬영 사진을 비교한 사진이다. NAC는 태양빛을 직접 받고 있는 상태에서 촬영했고, 섀도우캠은 태양빛을 받고있지 않고 지구의 반사광(earthshine)만을 받는 상태로 촬영했다.

다누리의 고해상도카메라는 시운전 기간, 달 상공 약 100km 임무 궤도에서 달 표면을 시험 촬영했다.

이는 카메라 성능을 확인하는 검보정 작업으로, 우리나라가 달에서 촬영한 최초의 달 표면 사진이다.

<1월 5일 촬영한 레이타 계곡. 레이타 계곡은 여러 개의 크레이터가 모여 형성된 협곡으로, 400km에 이른다.>

-출처 한국항공우주연구원

<1월 10일 촬영한 비의 바다. 비의 바다는 1970년 인류 최초의 월면차인 옛 소련의 루노호트 1호를 비롯해 미국(1971), 중국(2013)의 월면차가 탐사한 지역이다.>

-출처 한국항공우주연구원

<1월 13일 촬영한 폭풍의 바다. 달에서 가장 거대한 바다로 길이가 2,500km에 이르고 한반도 크기의 약 18배에 이른다.>

-출처 한국항공우주연구원

< 다누리가 처음 촬영한 달 표면의 지점. 고해상도카메라의 최대 관측 폭은 10km여서, 공개된 사진은 해당 지역의 일부를 촬영한 것이다. >

이와 함께 다누리의 고해상도카메라는 달 임무 궤도에서 지구를 촬영했다.

약 한 달간(1.6~2.4) 매일 한 번씩 지구를 촬영한 사진으로, 지구에서 보는 달처럼 지구가 이지러지고 차오르는 모습을 볼 수 있다.

< 달 임무 궤도에서 한 달간 관측한 지구의 위상 변화 >

-출처 한국항공우주연구원

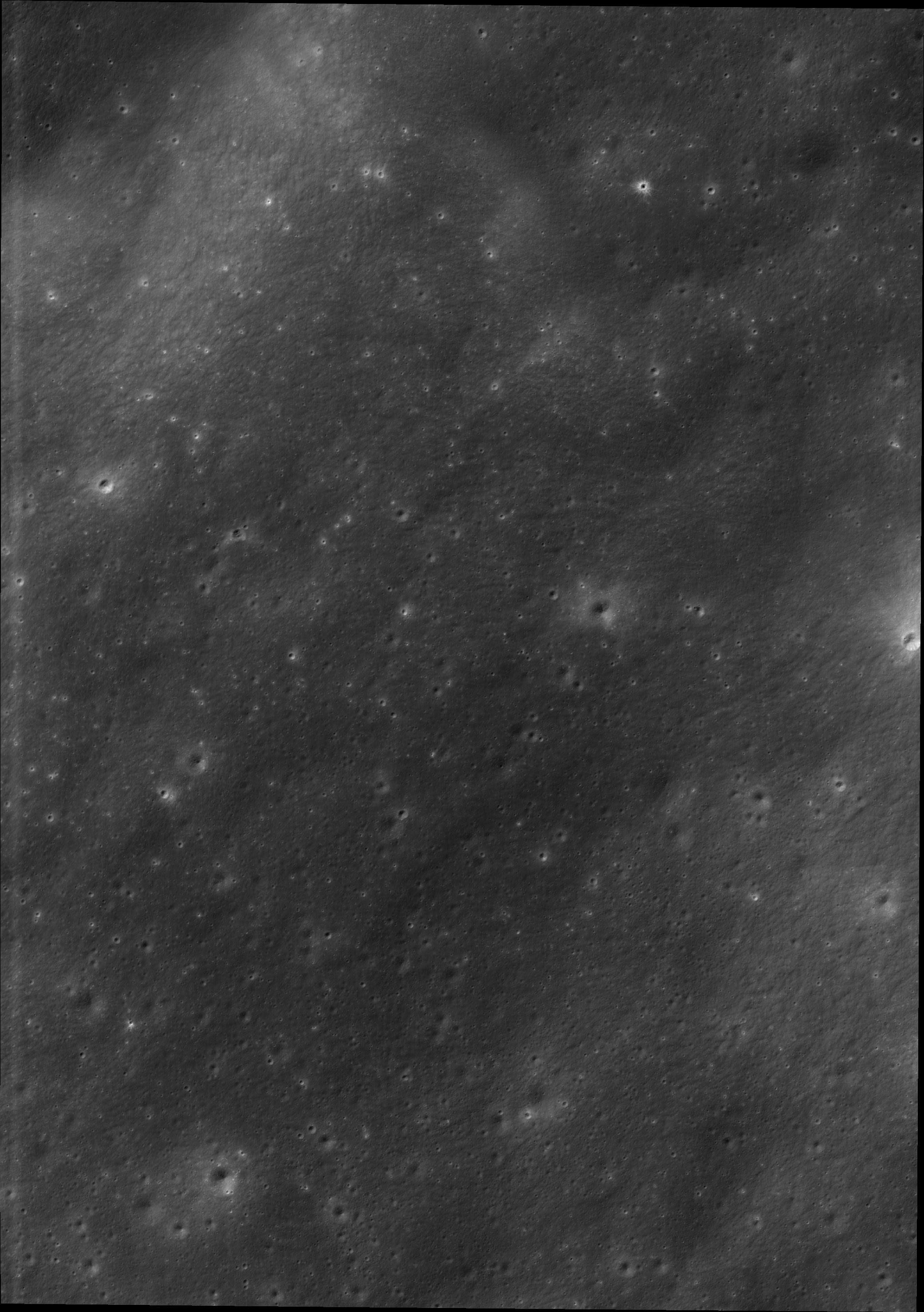

다누리의 섀도우캠은 1월 9일 달 남극 영구음영지역인 섀클턴 분화구(Shackleton crater) 내부를 촬영했다.

태양 빛이 전혀 들어오지 않는 영구음영지역 분화구의 내부 모습이 구체적으로 광학 촬영된 것은 이번이 처음이다.

<1월 9일 촬영된 섀클턴 분화구의 내부. 화살표가 표시된 지점이 바위가 흘러내린 흔적>

- 출처 NASA/KARI/애리조나주립대

사진 상단에는 섀클턴 분화구의 가파른 벽이 찍혔고, 사진 대부분은 작은 구릉으로 굴곡진 분화구의 바닥 모습이다. 벽에는 지름 5m의 바위가 구른 흔적도 남아있다.

섀클턴 분화구는 21km로 상대적으로 작은 규모다. 여름에는 사진에 찍힌 대부분 지역이 얼음이 안정적으로 존재하는 온도인 절대온도 110K(섭씨 영하 163.15℃)보다 올라간다.

이 사진에서 서리나 얼음이 발견되지 않았지만, 연구진은 이 분화구에서 온도가 더 낮은 어딘가에 서리나 얼음이 있을지도 모른다고 설명했다.

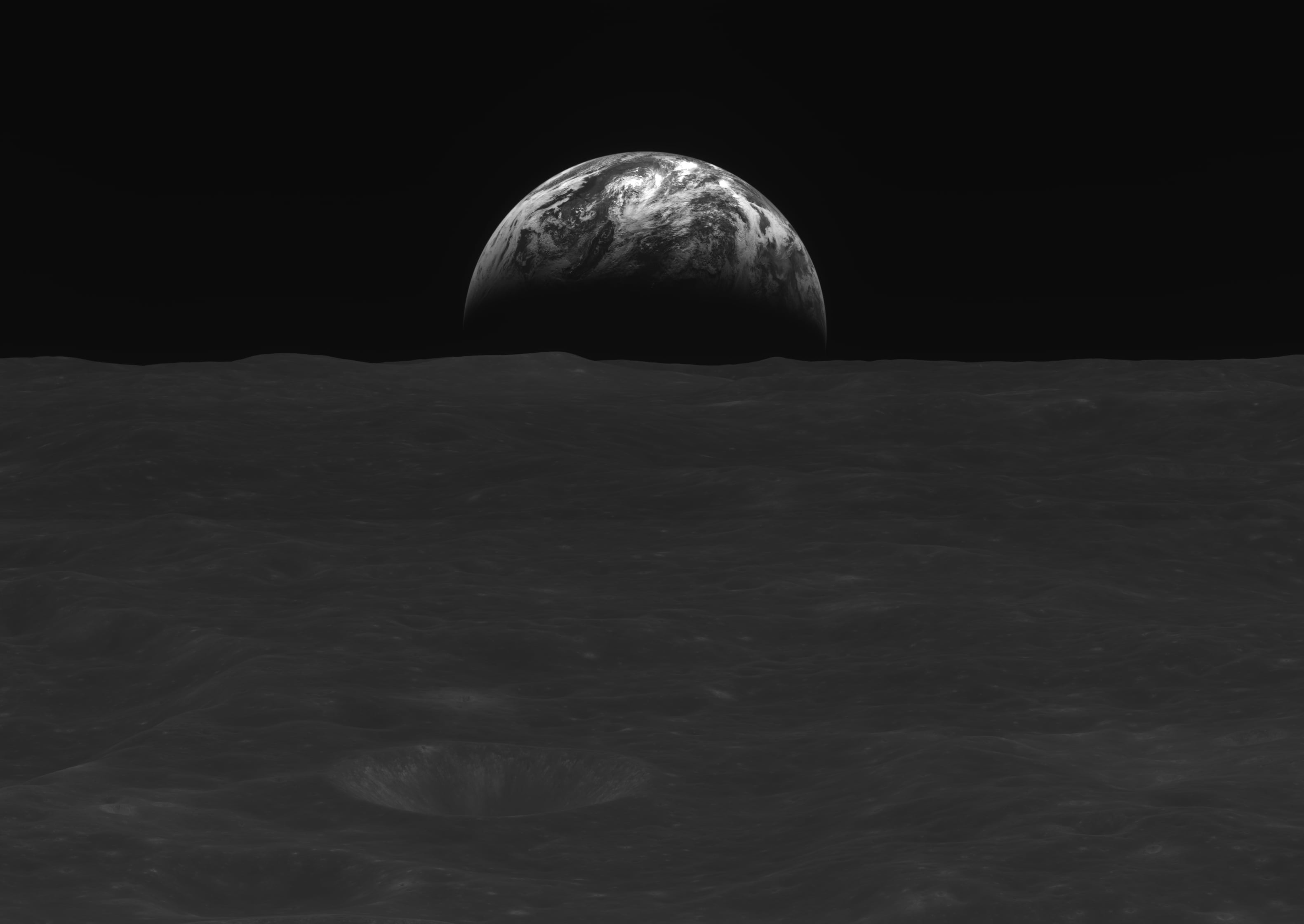

다누리의 고해상도카메라는 12월 24일 크리스마스 이브, 2022년 마지막날인 12월 31일, 2023년 새해 첫날인 1월 1일 달에서 본 지구를 촬영했다.

달 표면 위로 지구가 솟아오르는 이른바 ‘지구돋이(Earthrise)’ 사진이다. ‘지구돋이’는 1968년 크리스마스 이브에 미국의 달 궤도선 아폴로8호가 처음 촬영했는데,

인간이 지구를 보는 새로운 관점을 열었다고 평가된다.

54년 뒤 다누리가 촬영한 ‘지구돋이’에서도 달의 거친 분화구와 지구의 모습이 선명하게 보인다.

<12월 24일 달 상공 344km에서 촬영한 지구>

<12월 28일 달 상공 124km에서 촬영한 지구>

<12월 31일 달 상공 119km에서 촬영한 지구>

<2023년 1월 1일 달 상공 117km에서 촬영한 지구>

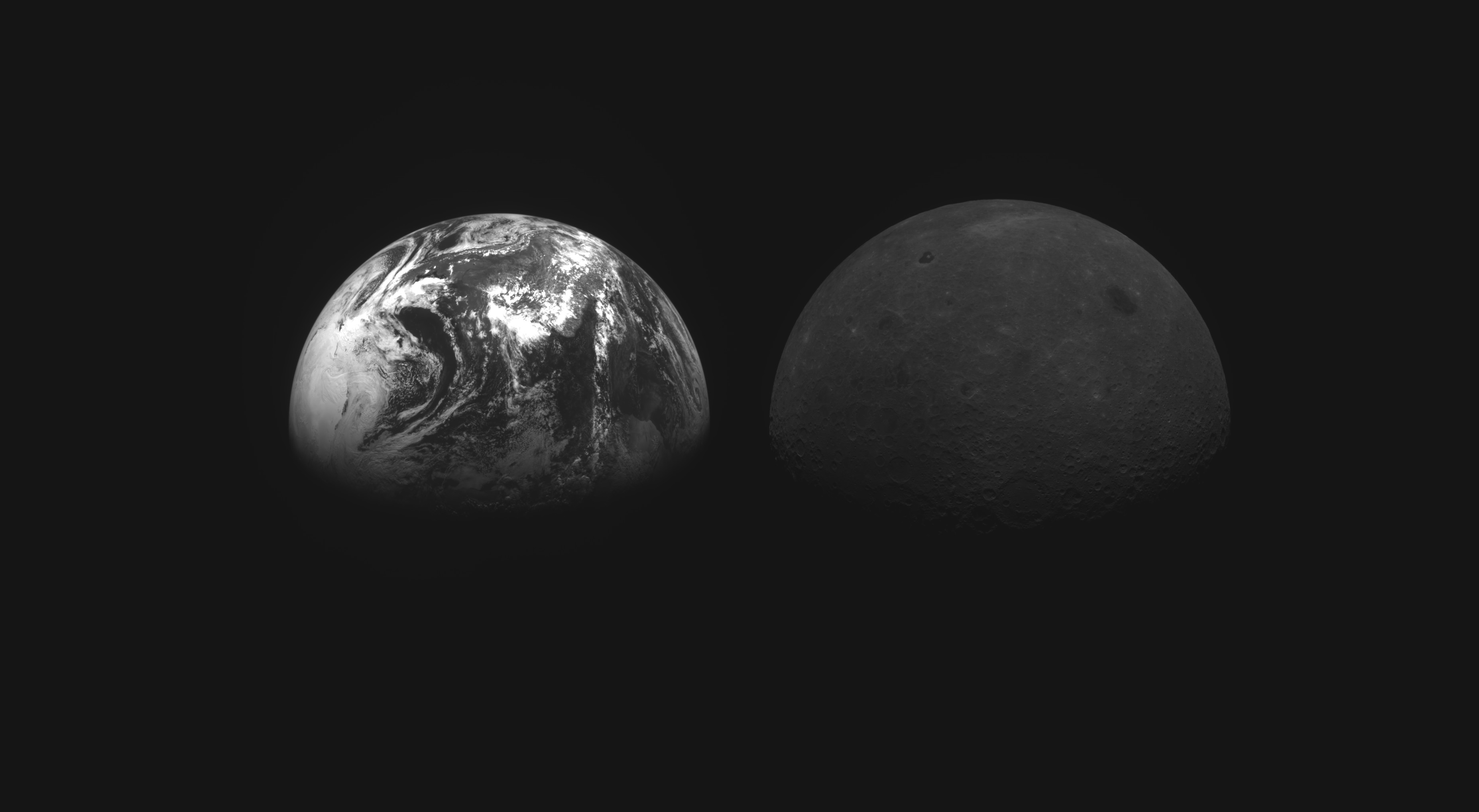

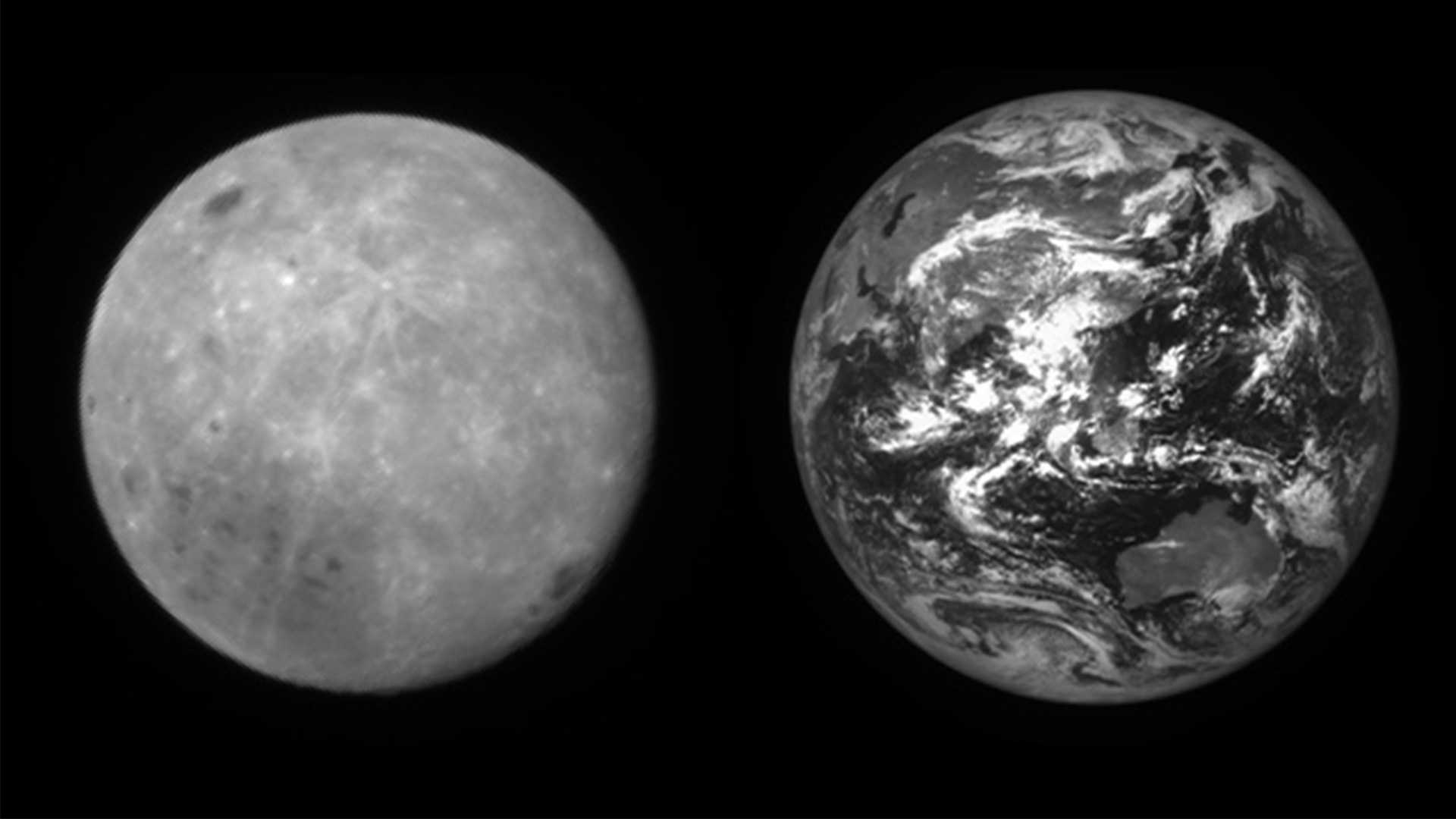

< 지구(왼쪽)와 달이 비슷한 크기로 촬영됐다. >

다누리는 11월 28일 지구에서 48만 9,000km 떨어진 거리에서 고해상도 카메라로 지구와 달을 촬영했다.

이때 다누리와 달 사이 거리는 12만 1,000km다.

다누리-지구 사이 거리가 다누리-달 사이 거리의 4배 정도 위치로, 다누리가 봤을 때 지구와 달이 비슷한 크기로 보이는 시점이다.

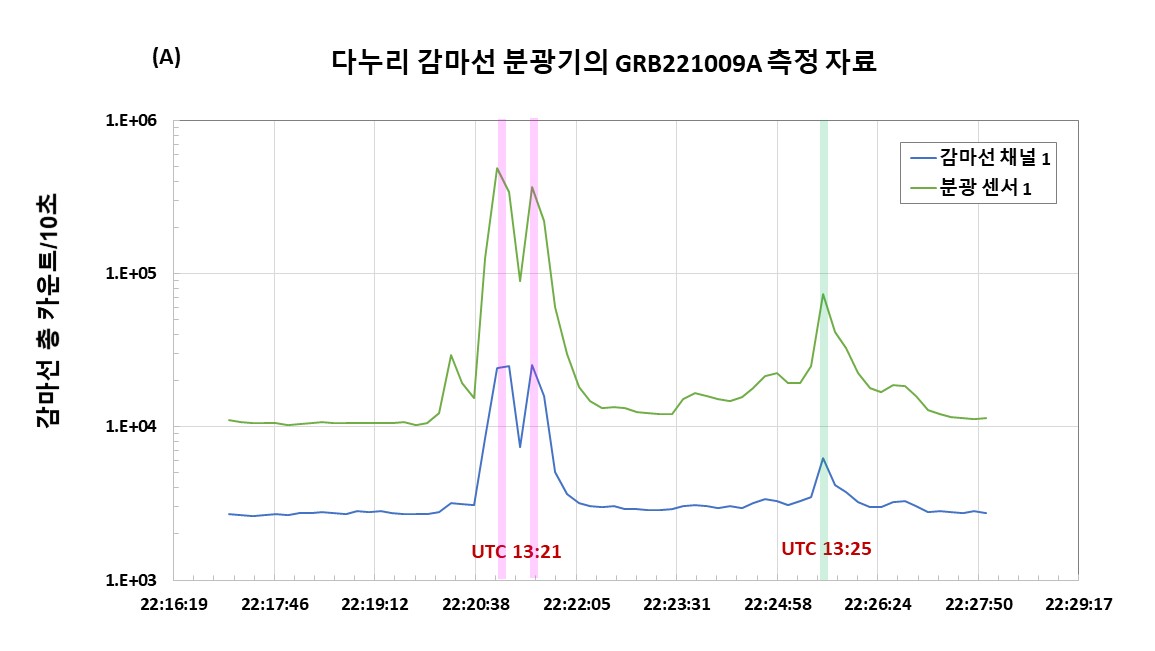

< 22시 21분과 25분에 감마선 세기가 급증하는 것을 확인할 수 있다. >

- 출처 한국지질자원연구원

다누리의 감마선분광기 탑재체는 10월 9일 22시 21분과 25분, 감마선 폭발 ‘GRB 221009A’를 관측했다.

이번 감마선 폭발은 궁수자리에서 19억 년 전 발생한 것으로 추정된다.

태양보다 질량이 10배 이상 큰 별은 내부 에너지를 모두 소진하면 마지막 단계에 초신성 폭발을 일으키고 블랙홀이 된다.

한국지질자원연구원은 이번에 관측된 감마선 폭발이 “초신성 폭발로 블랙홀이 탄생하며 발생한 것”이라고 설명했다.

이번 폭발은 미 나사와 유럽 등에서도 관측됐다. 아래 사진은 미 나사가 공개한 것으로 페르미 감마선 우주 망원경이 촬영한 'GRB 221009A'의 모습이다.

이번 감마선 폭발은 18TeV(테라전자볼트)의 에너지를 방출한 것으로 추정된다. 테라전자볼트는 10의 12제곱 전자볼트다.

< 이번 감마선 폭발은 거대한 별이 생을 마감하고 블랙홀이 탄생하는 과정에 발생한 것으로 추정된다. >

- 출처 NASA

< 한 달 동안 촬영한 사진을 연결해 만든 달의 공전 영상 >

다누리는 고해상도카메라 탑재체로 9월 15일부터 한 달 동안 매일 1회씩 지구-달 사진을 촬영, 달의 공전 모습을 담았다.

이 때 촬영 거리는 지구로부터 146만km ~ 154.8만km 거리다.

특히 9월 24일에는 15장의 사진을 촬영, 달이 지구를 통과하는 순간을 포착했다.

< 달이 지구를 통과하는 순간을 다누리가 포착했다. >

- 출처 한국항공우주연구원

< 한국전자통신연구원에서 다누리로부터 BTS 뮤직비디오 영상을 수신하고 있다. >

다누리에 실린 우주인터넷 탑재체는 8월 25일과 10월 28일, 두 차례에 걸쳐 지구로 영상과 사진 데이터 전송에 성공했다.

이 때 지구로부터 거리는 각 121만km(8월 25일), 128만km(10월 28일)로 탑재체의 임무목적 상 통신거리(약 38만km)보다 3배 이상 먼 거리다.

우선 8월 25일에는 방탄소년단의 ‘Dynamite’(다이너마이트) 뮤직비디오와 한국전자통신연구원의 전경 사진을 전송하는 데 성공했다.

< 다누리가 지상과 문자 송수신을 하고 있다. >

- 출처 한국항공우주연구원

10월 28일에는 다누리와 문자메시지 송수신 시험이 이뤄졌다. 한국전자통신연구원에서 영문 표현 ‘five to five’와 국문 ‘잘 가고 있다. 기다려라 달님’을 다누리로 송신했고,

이 문구들이 다누리-미 나사-한국항공우주연구원을 거쳐 한국전자통신연구원으로 수신됐다. ‘five to five’는 무선 통신에서 신호 품질이 양호함을 나타내는 표현이다.

< 다누리는 우리나라 최초로 지구중력권을 벗어나 지구 달 촬영에 성공했다. >

< 다누리는 지구에서 볼 수 없던 달의 뒷면(왼쪽)을 촬영했다. >

다누리는 8월 26일 지구에서 124만km 거리에서 고해상도카메라(LUTI)의 기능점검 차 지구-달을 촬영해 지구로 전송했다. LUTI의 설계 촬영거리(100km)보다

12,400배가량 떨어진 거리다. 우리나라가 지구를 벗어나 우주에서 찍은 첫 번째 사진 이다. 이어 8월 29일, 130만km 거리에서도 촬영이 이뤄졌다.

< 섀도우캠이 촬영한 달(왼쪽)과 지구 >

- 출처 NASA/KARI/ASU

미 나사가 탑재한 섀도우캠도 8월 29일 다누리 고해상도카메라와 비슷한 구도로 달과 지구의 사진을 촬영했다.

섀도우캠은 달의 영구음영지역 촬영을 위해 아주 희미한 빛에 민감한 고감도 카메라다.

기존 달 탐사선 카메라보다 200배가량 민감하다. 위 사진에선 노출 과다로 달과 지구의 형태가 번져서 촬영됐다.

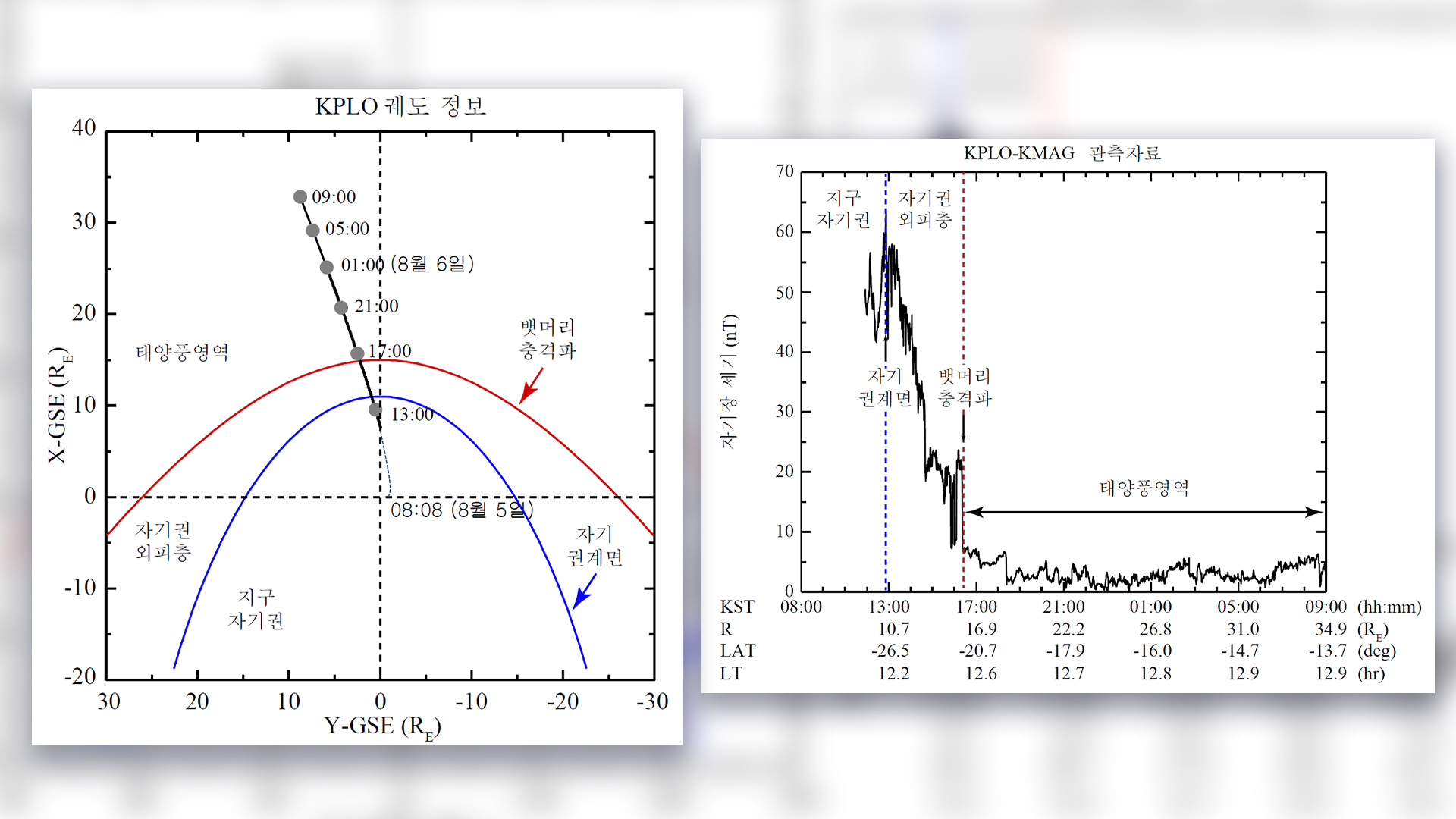

< 지구 자기장 경계면 통과 전 · 후의 자기장 관측 자료 >

다누리는 발사 약 5시간 만에 자기권계면(지구 상공의 자구자기장 경계면으로 태양풍을 차단)을 관측하는데 성공했다.

관측 결과에는 태양풍이 자기권과 부딪힐 때 발생하는 충격파인 ‘뱃머리충격파’도 포함됐다.

연구진은 자기장 세기가 감소하기 시작하는 자기권계면과, 자기장 세기가 하락 직후 유지되는 뱃머리충격파 지점을 관측했다.

우리나라가 자기권계면을 직접 관측한 건 이번이 처음이다.

'다누리 MOON을 열다' 사이트 소개

KBS '다누리 MOON을 열다' 특집 사이트는 한국 최초의 우주 탐사인 다누리의 달 탐사 과정과 의미를 깊고 풍부하게 전하기 위해 기획됐습니다.

지구를 떠나 이제 만날 수 없는 다누리를 입체적으로 살펴보고, 우주에서 펼쳐지는 다누리의 항행과 심우주 통신을

인터랙티브 궤적과 3D 그래픽으로 경험할 수 있습니다.

달에서 1년간 진행하는 과학 임무에 대해서는 다누리를 개발한 과학자와 공학자들의 전문적이고 상세한 설명을 담았습니다.

달 탐사선을 독자 개발하기까지 7년간 분투한 이들의 도전기와 우주 탐사에 성공한 소감을 인터뷰에서 확인할 수 있습니다.

아울러 세계 달 탐사에서 한국의 위치를 확인해보고, 다누리 발사에 이르기까지 우주 정책의 추진 과정을 되돌아봤습니다.

우리가 지금 달 탐사에 나선 이유를 함께 생각해보며 한국 우주 개발의 미래를 그려봅니다.

자료 출처

다누리 위치 정보는 한국항공우주연구원이 제공하는 추정치로, 누적 이동 거리와 속력은 지구 관찰자 기준입니다.

다누리의 실제 이동 방향과 속도는 심우주지상안테나로 수신한 관측 데이터를 분석해 파악되고, 분석에 이틀 정도 시간이 걸립니다.

항행 타임라인과 심우주 통신, 우주 인터넷의 그래픽은 이해를 돕기 위한 개념도입니다. 천체와 탐사선, 안테나의 크기와 거리, 비율, 속도가 실제와 다릅니다.

다누리 본체와 탑재체, 관측 자료는 주관기관인 한국항공우주연구원, 탑재체 개발기관인 한국천문연구원, 한국지질자원연구원, 한국전자통신연구원, 경희대학교,

미국 애리조나 주립대학교의 공식 자료 또는 연구자 제공 자료입니다.

세계 달 탐사 현황은 한국항공우주연구원이 제공한 자료와 미국 항공우주국(NASA)이 공개한 자료를 기준으로 정리했습니다.

국가별 현황에서 실패 후 비공개된 자료가 있을 수 있습니다. 탐사선의 종류에서 궤도선과 착륙선, 로버 등이 복합 구성된 미션은 연구자에 따라 수치를 달리 셀 수 있습니다.

달 탐사 성공률에서 탐사선의 임무가 일부만 성공하거나, 변경된 임무가 추가로 부여되는 경우가 있어, 연구자에 따라 성공/실패 판단이 다를 수 있습니다.

달의 기존 관측자료와 사진은 NASA가 공개한 자료를 출처를 표기해 사용했습니다.

자료 기준

내용은 2022년 12월을 기준으로 작성됐습니다.

다누리의 관측 자료는 공개되는 대로 업데이트됩니다.

자료와 관련해 수정이 필요한 사안은 argo@kbs.co.kr(이승종 기자)로 알려주시면, 검토 후 반영하겠습니다.