중요한 사회적 결정을 ‘홈페이지 여론 조사’로?

입력 2023.06.13 (21:10)

수정 2023.06.14 (08:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

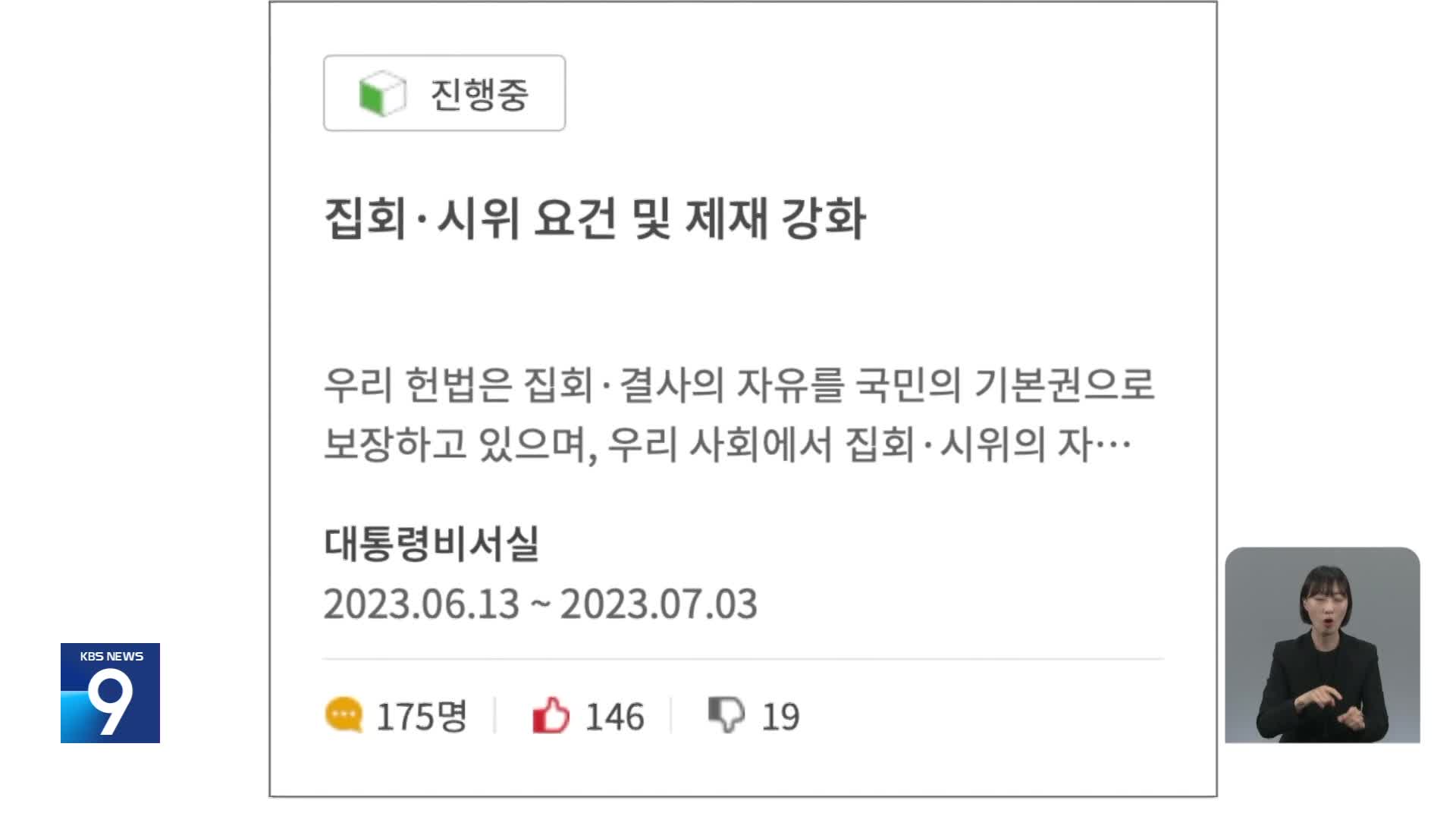

이번 국민참여토론, 기본권의 충돌에 관한 논쟁적 주제입니다.

이런 사안을, 3주 동안, 일종의 인터넷 여론조사를 거쳐 정부 권고안을 만드는 게 적절할까요?

대통령실 취재기자 나와있습니다.

조태흠 기자, 이번이 세 번째 국민참여토론이죠?

먼저, 토론 주제, 어떻게 정해진 건가요?

[기자]

여러 제안 중에서 외부 심사위를 거쳐서 정한다는 게 대통령실 설명입니다.

그런데, 심사위원이 누구이고, 또 어떤 논의가 오가는지는 전혀 공개되지 않습니다.

대통령실이 지난 1월과 4월, 접수된 제안 중 많이 언급된 키워드를 공개했는데, 앞서 토론 주제였던 도서정가제나 TV 수신료는 없었습니다.

[앵커]

주제가 정해지면, 토론은 어떤 식으로 진행되는 건가요?

[기자]

대통령실의 발제를 읽고, 추천과 비추천, 그러니까 찬반을 표시하는 게 있고, 댓글로 의견을 달도록 돼있습니다.

찬반이 투표, 댓글이 토론, 일종의 인터넷 여론조사인 셈입니다.

참여하려면, SNS 등으로 본인 인증을 해야 하는데, 지난해 8월 대통령실도 인정했듯이 동일인 투표, 그러니까 '어뷰징'을 막는데 한계가 있습니다.

[앵커]

이 토론을 바탕으로 대통령실 권고안이 나오는 거잖아요?

[기자]

토론에서 나온 의견을 심사위를 거쳐서, 권고안을 만들어서 각 부처에 전달합니다.

대통령실의 '권고'라지만, 부처 입장에서는 사실상의 '지시'로 받아들여질 겁니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 방식의 여론 수렴, 적절한가요?

특히나 주제가 예민한 정책이라면요.

[기자]

앞선 토론, 도서정가제는 투표가 2,300여 건, 댓글은 1,900여 개였고 TV 수신료 징수 방식 변경은 투표가 5만 8천여 건, 댓글은 6만 3천여 개였습니다.

통상의 여론조사보다는 숫자가 많지 않나, 생각할 수 있는데요.

학계와 현장 전문가들이 모인 한국조사연구학회는, 인터넷 여론조사 결과는 큰 의미가 없다고 단언합니다.

여론조사 목적은 참여한 사람들이 아닌, 전체 집단의 의견을 도출하는 거라는 것입니다.

앞서 일부 토론은, 정치권과 유튜버 등이 특정한 방향으로 투표 참여를 독려한 정황도 있었습니다.

또 개정 의견이 90%가 넘은 도서정가제는, '다양한 시각에서 정책 점검이 필요하다'고 권고했었는데, 마찬가지인 수신료 징수 방식 변경은 '시행령을 개정하라'고 권고하는 등, 권고 수위나, 이행 속도가 대통령실 판단이 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보입니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 국민참여토론, 이유를 뭐라고 봐야 할까요?

[기자]

국민과의 소통, 국민의 의견을 직접 듣겠다는 게 대통령실이 밝힌 이유입니다.

그런데, 정책 권고, 사실상의 방향을 정하는 거라면, 특히 예민한 정책은, 정치권의 대화와 타협을 거치는 게 일반적이죠.

여야 대립 속에 대화도 쉽지 않은 이른바 '정치 실종' 속에서, 국민 의견을 명분으로 특정 방향의 정책 동력을 얻으려는 게 아니냐는 시각이 있습니다.

영상편집:서정혁/그래픽:김현갑

이번 국민참여토론, 기본권의 충돌에 관한 논쟁적 주제입니다.

이런 사안을, 3주 동안, 일종의 인터넷 여론조사를 거쳐 정부 권고안을 만드는 게 적절할까요?

대통령실 취재기자 나와있습니다.

조태흠 기자, 이번이 세 번째 국민참여토론이죠?

먼저, 토론 주제, 어떻게 정해진 건가요?

[기자]

여러 제안 중에서 외부 심사위를 거쳐서 정한다는 게 대통령실 설명입니다.

그런데, 심사위원이 누구이고, 또 어떤 논의가 오가는지는 전혀 공개되지 않습니다.

대통령실이 지난 1월과 4월, 접수된 제안 중 많이 언급된 키워드를 공개했는데, 앞서 토론 주제였던 도서정가제나 TV 수신료는 없었습니다.

[앵커]

주제가 정해지면, 토론은 어떤 식으로 진행되는 건가요?

[기자]

대통령실의 발제를 읽고, 추천과 비추천, 그러니까 찬반을 표시하는 게 있고, 댓글로 의견을 달도록 돼있습니다.

찬반이 투표, 댓글이 토론, 일종의 인터넷 여론조사인 셈입니다.

참여하려면, SNS 등으로 본인 인증을 해야 하는데, 지난해 8월 대통령실도 인정했듯이 동일인 투표, 그러니까 '어뷰징'을 막는데 한계가 있습니다.

[앵커]

이 토론을 바탕으로 대통령실 권고안이 나오는 거잖아요?

[기자]

토론에서 나온 의견을 심사위를 거쳐서, 권고안을 만들어서 각 부처에 전달합니다.

대통령실의 '권고'라지만, 부처 입장에서는 사실상의 '지시'로 받아들여질 겁니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 방식의 여론 수렴, 적절한가요?

특히나 주제가 예민한 정책이라면요.

[기자]

앞선 토론, 도서정가제는 투표가 2,300여 건, 댓글은 1,900여 개였고 TV 수신료 징수 방식 변경은 투표가 5만 8천여 건, 댓글은 6만 3천여 개였습니다.

통상의 여론조사보다는 숫자가 많지 않나, 생각할 수 있는데요.

학계와 현장 전문가들이 모인 한국조사연구학회는, 인터넷 여론조사 결과는 큰 의미가 없다고 단언합니다.

여론조사 목적은 참여한 사람들이 아닌, 전체 집단의 의견을 도출하는 거라는 것입니다.

앞서 일부 토론은, 정치권과 유튜버 등이 특정한 방향으로 투표 참여를 독려한 정황도 있었습니다.

또 개정 의견이 90%가 넘은 도서정가제는, '다양한 시각에서 정책 점검이 필요하다'고 권고했었는데, 마찬가지인 수신료 징수 방식 변경은 '시행령을 개정하라'고 권고하는 등, 권고 수위나, 이행 속도가 대통령실 판단이 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보입니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 국민참여토론, 이유를 뭐라고 봐야 할까요?

[기자]

국민과의 소통, 국민의 의견을 직접 듣겠다는 게 대통령실이 밝힌 이유입니다.

그런데, 정책 권고, 사실상의 방향을 정하는 거라면, 특히 예민한 정책은, 정치권의 대화와 타협을 거치는 게 일반적이죠.

여야 대립 속에 대화도 쉽지 않은 이른바 '정치 실종' 속에서, 국민 의견을 명분으로 특정 방향의 정책 동력을 얻으려는 게 아니냐는 시각이 있습니다.

영상편집:서정혁/그래픽:김현갑

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 중요한 사회적 결정을 ‘홈페이지 여론 조사’로?

-

- 입력 2023-06-13 21:10:23

- 수정2023-06-14 08:01:57

[앵커]

이번 국민참여토론, 기본권의 충돌에 관한 논쟁적 주제입니다.

이런 사안을, 3주 동안, 일종의 인터넷 여론조사를 거쳐 정부 권고안을 만드는 게 적절할까요?

대통령실 취재기자 나와있습니다.

조태흠 기자, 이번이 세 번째 국민참여토론이죠?

먼저, 토론 주제, 어떻게 정해진 건가요?

[기자]

여러 제안 중에서 외부 심사위를 거쳐서 정한다는 게 대통령실 설명입니다.

그런데, 심사위원이 누구이고, 또 어떤 논의가 오가는지는 전혀 공개되지 않습니다.

대통령실이 지난 1월과 4월, 접수된 제안 중 많이 언급된 키워드를 공개했는데, 앞서 토론 주제였던 도서정가제나 TV 수신료는 없었습니다.

[앵커]

주제가 정해지면, 토론은 어떤 식으로 진행되는 건가요?

[기자]

대통령실의 발제를 읽고, 추천과 비추천, 그러니까 찬반을 표시하는 게 있고, 댓글로 의견을 달도록 돼있습니다.

찬반이 투표, 댓글이 토론, 일종의 인터넷 여론조사인 셈입니다.

참여하려면, SNS 등으로 본인 인증을 해야 하는데, 지난해 8월 대통령실도 인정했듯이 동일인 투표, 그러니까 '어뷰징'을 막는데 한계가 있습니다.

[앵커]

이 토론을 바탕으로 대통령실 권고안이 나오는 거잖아요?

[기자]

토론에서 나온 의견을 심사위를 거쳐서, 권고안을 만들어서 각 부처에 전달합니다.

대통령실의 '권고'라지만, 부처 입장에서는 사실상의 '지시'로 받아들여질 겁니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 방식의 여론 수렴, 적절한가요?

특히나 주제가 예민한 정책이라면요.

[기자]

앞선 토론, 도서정가제는 투표가 2,300여 건, 댓글은 1,900여 개였고 TV 수신료 징수 방식 변경은 투표가 5만 8천여 건, 댓글은 6만 3천여 개였습니다.

통상의 여론조사보다는 숫자가 많지 않나, 생각할 수 있는데요.

학계와 현장 전문가들이 모인 한국조사연구학회는, 인터넷 여론조사 결과는 큰 의미가 없다고 단언합니다.

여론조사 목적은 참여한 사람들이 아닌, 전체 집단의 의견을 도출하는 거라는 것입니다.

앞서 일부 토론은, 정치권과 유튜버 등이 특정한 방향으로 투표 참여를 독려한 정황도 있었습니다.

또 개정 의견이 90%가 넘은 도서정가제는, '다양한 시각에서 정책 점검이 필요하다'고 권고했었는데, 마찬가지인 수신료 징수 방식 변경은 '시행령을 개정하라'고 권고하는 등, 권고 수위나, 이행 속도가 대통령실 판단이 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보입니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 국민참여토론, 이유를 뭐라고 봐야 할까요?

[기자]

국민과의 소통, 국민의 의견을 직접 듣겠다는 게 대통령실이 밝힌 이유입니다.

그런데, 정책 권고, 사실상의 방향을 정하는 거라면, 특히 예민한 정책은, 정치권의 대화와 타협을 거치는 게 일반적이죠.

여야 대립 속에 대화도 쉽지 않은 이른바 '정치 실종' 속에서, 국민 의견을 명분으로 특정 방향의 정책 동력을 얻으려는 게 아니냐는 시각이 있습니다.

영상편집:서정혁/그래픽:김현갑

이번 국민참여토론, 기본권의 충돌에 관한 논쟁적 주제입니다.

이런 사안을, 3주 동안, 일종의 인터넷 여론조사를 거쳐 정부 권고안을 만드는 게 적절할까요?

대통령실 취재기자 나와있습니다.

조태흠 기자, 이번이 세 번째 국민참여토론이죠?

먼저, 토론 주제, 어떻게 정해진 건가요?

[기자]

여러 제안 중에서 외부 심사위를 거쳐서 정한다는 게 대통령실 설명입니다.

그런데, 심사위원이 누구이고, 또 어떤 논의가 오가는지는 전혀 공개되지 않습니다.

대통령실이 지난 1월과 4월, 접수된 제안 중 많이 언급된 키워드를 공개했는데, 앞서 토론 주제였던 도서정가제나 TV 수신료는 없었습니다.

[앵커]

주제가 정해지면, 토론은 어떤 식으로 진행되는 건가요?

[기자]

대통령실의 발제를 읽고, 추천과 비추천, 그러니까 찬반을 표시하는 게 있고, 댓글로 의견을 달도록 돼있습니다.

찬반이 투표, 댓글이 토론, 일종의 인터넷 여론조사인 셈입니다.

참여하려면, SNS 등으로 본인 인증을 해야 하는데, 지난해 8월 대통령실도 인정했듯이 동일인 투표, 그러니까 '어뷰징'을 막는데 한계가 있습니다.

[앵커]

이 토론을 바탕으로 대통령실 권고안이 나오는 거잖아요?

[기자]

토론에서 나온 의견을 심사위를 거쳐서, 권고안을 만들어서 각 부처에 전달합니다.

대통령실의 '권고'라지만, 부처 입장에서는 사실상의 '지시'로 받아들여질 겁니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 방식의 여론 수렴, 적절한가요?

특히나 주제가 예민한 정책이라면요.

[기자]

앞선 토론, 도서정가제는 투표가 2,300여 건, 댓글은 1,900여 개였고 TV 수신료 징수 방식 변경은 투표가 5만 8천여 건, 댓글은 6만 3천여 개였습니다.

통상의 여론조사보다는 숫자가 많지 않나, 생각할 수 있는데요.

학계와 현장 전문가들이 모인 한국조사연구학회는, 인터넷 여론조사 결과는 큰 의미가 없다고 단언합니다.

여론조사 목적은 참여한 사람들이 아닌, 전체 집단의 의견을 도출하는 거라는 것입니다.

앞서 일부 토론은, 정치권과 유튜버 등이 특정한 방향으로 투표 참여를 독려한 정황도 있었습니다.

또 개정 의견이 90%가 넘은 도서정가제는, '다양한 시각에서 정책 점검이 필요하다'고 권고했었는데, 마찬가지인 수신료 징수 방식 변경은 '시행령을 개정하라'고 권고하는 등, 권고 수위나, 이행 속도가 대통령실 판단이 적지 않은 영향을 미치는 것으로 보입니다.

[앵커]

그렇다면, 이런 국민참여토론, 이유를 뭐라고 봐야 할까요?

[기자]

국민과의 소통, 국민의 의견을 직접 듣겠다는 게 대통령실이 밝힌 이유입니다.

그런데, 정책 권고, 사실상의 방향을 정하는 거라면, 특히 예민한 정책은, 정치권의 대화와 타협을 거치는 게 일반적이죠.

여야 대립 속에 대화도 쉽지 않은 이른바 '정치 실종' 속에서, 국민 의견을 명분으로 특정 방향의 정책 동력을 얻으려는 게 아니냐는 시각이 있습니다.

영상편집:서정혁/그래픽:김현갑

-

-

조태흠 기자 jotem@kbs.co.kr

조태흠 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

수신료 그리고 공영방송

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.