월드컵 열기에 찬물 끼얹는 심판들

입력 2010.06.21 (10:10)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 CLOVA Summary를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

우승 후보들의 집단 부진으로 가뜩이나 재미가 반감되고 있는 가운데 연쇄적으로 터진 '포청천'의 어이없는 판정이 흥미를 떨어뜨리는 공범 노릇을 하고 있다.

많은 경기에서 경력을 쌓았다지만 월드컵 본선 무대에 처음 나온 심판들이 주로 '사고'를 쳤다.

21일(한국시간) 요하네스버그 사커시티에서 끝난 브라질과 코트디부아르의 G조 리그 2차전은 프랑스 출신 주심 스테판 라노이(41)가 경기를 망쳤다.

라노이 심판은 2006년 유로파리그부터 주심으로 활동했고 월드컵은 이번이 처음이다.

그는 후반 6분 브라질의 루이스 파비아누(세비야)가 골을 터뜨릴 때 무려 두 차례나 팔로 볼을 건드렸지만 이를 제대로 보지 못해 코트디부아르의 거센 항의를 자초했다.

이어 골 세리머니를 끝낸 파비아누와 웃으며 대화를 나누는 등 상식을 지닌 심판이라고는 도저히 볼 수 없는 행동을 보였다.

라노이 심판의 실수는 경기 종료 1분 전에 또 나왔다.

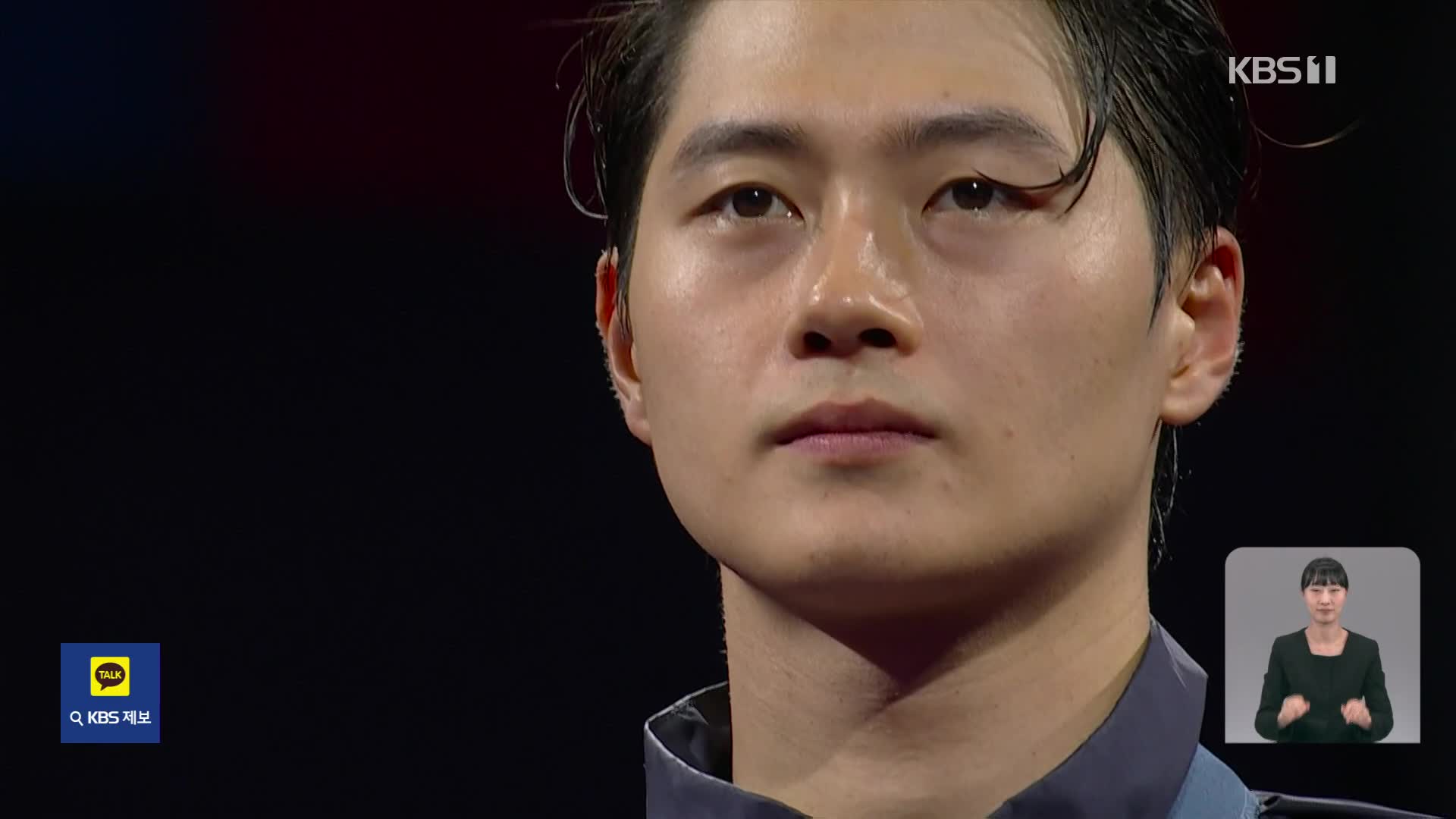

코트디부아르의 카데르 케이타(갈라타사라이)가 브라질 카카(레알 마드리드)와 몸을 부딪히고 나서 경기장에 나뒹굴었고, 라노이 주심은 카카에게 두번째 옐로카드를 줬다.

앞서 한 차례 경고를 받았던 카카는 결국 경고 누적으로 퇴장당했는데 라노이 주심이 실은 케이타의 '할리우드 액션'에 속아 넘어가 벌어진 일이었다.

선수와 똑같이 움직이며 끊임없이 볼 다툼 현장을 바로 앞에서 똑똑히 지켜봐야 하는 심판이 지나치게 놓친 장면이 많았다는 점에서 기본 자질이 의심스러웠다.

양팀 감독은 경기 후 작심한 듯 라노이 심판에 대한 비난을 쏟아냈다.

패장 코트디부아르의 스벤 예란 에릭손 감독은 "파비아누 같은 선수를 그냥 막는 것도 힘든데 손까지 쓰는 걸 봐준다면 말할 것도 없다. (축구가 아니라) 핸드볼이었다. 두 번씩이나 그랬는데..."라며 분노했다.

현역 때 강력한 태클로 이름을 날렸던 미드필더 출신 브라질 둥가 감독도 카카의 어이없는 퇴장에 할 말을 잃은 듯 "저런 할리우드 액션을 하고도 파울을 받지 않는다면 나 같은 사람이 수비하기에는 참 좋았을 것"이라며 라노이 주심을 맘껏 비웃었다.

지난 18일 독일-세르비아 경기에서는 알베르토 운디아노(37.스페인) 주심이 독일의 미로슬라프 클로제(바이에른 뮌헨)가 세르비아 공격수와 살짝 몸만 부딪힌 장면에 옐로카드를 꺼내들었고 결국 클로제는 경고 누적으로 퇴장당했다. 세르비아는 클로제 퇴장 1분 만에 결승골을 넣었다.

운디아노 주심 역시 2006년 월드컵 유럽 예선에 출전했을 뿐 본선 무대는 처음 밟았다.

말리 출신 코먼 쿨리벌리(40) 주심은 18일 미국과 슬로베니아 경기에서 2-2로 맞선 후반 41분 미국의 모리스 에두가 넣은 명백한 골을 별다른 설명 없이 파울이라고 선언했다.

누가 밀었는지, 어떤 반칙을 범했는지 쿨리벌리 주심은 설명하지도, 해당 선수를 지목하지도 못했다.

쿨리벌리 주심 또한 2002년과 2006년 월드컵 아프리카 지역예선에만 나섰을 뿐 본선은 첫 경험이다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[월드컵 결산] 진화하는 축구 축제](https://news.kbs.co.kr/data/news/2010/07/19/2130203_20.jpg)

![[영상] “얼마나 아팠으면…” 중계진 속상했던 여자체조 이윤서 경기 장면](/data/news/2024/07/29/20240729_YgvLBW.jpg)

![[영상] “저는 저렇게 못합니다” 해설자도 놀라게 한 중국 플레이](/data/news/2024/07/27/20240727_bJENvv.png)

![[뉴스 따라잡기] 농촌에 핀 위험한 유혹 ‘양귀비꽃’](/data/news/2010/06/10/2110009_140.jpg)

![[연예수첩] 연예계 호랑이 군기 반장은 누구?](/data/news/2010/06/17/2113827_110.jpg)